気候変動が進み気温や水温が上がっていく今、水産業への悪影響に懸念が高まる。水産物や餌が減る、分布域が変わり、結果、使える漁法が変わる-こうした変化に対応し、新たな生産のあり方を模索する必要が出てきている。海や生物にどんな変化が起きているか把握し、将来はどうなっていきそうか展望することが重要だ。この方法について、最前線の漁業者や科学者の声を基に考える。

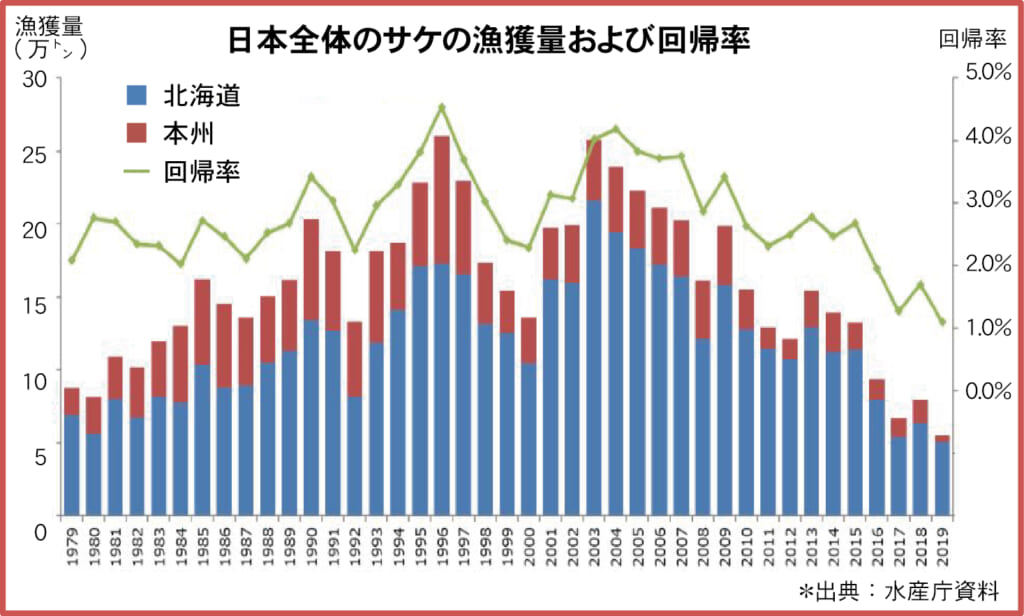

気候変動の影響が心配される魚の代表にサケ(シロサケ)がいる。全国のサケ漁獲は2013~15年に13万トンを超えたが、19~21年は5万トン台に急減。漁獲の大半は、人工ふ化放流した稚魚が日本北方のベーリング海で4年ほど成長し日本沿岸に回帰してくるところを捕らえる。放流尾数は1988年ころからほぼ変わらないが、放流魚が生きて回帰する確率が近年低下。水産庁によると、回帰率は90年代中盤や2000年代前半に4%前後に達することもあったのが、19年には1%程度まで落ち込んでいる。

03年から18年連続で全国市町村サケ水揚量1位となった北海道斜里町も例外ではない。09年に3万トン超だった町内の水揚量は20年5641トン。斜里第一漁協定置部会役員は「20~30年ほど前だったか、網に向かって泳いでくるサケが船から見えた。ここ数年はサケが跳ねているのも見たことがない。漁業者は『本当にいないんじゃないか、どうしてか分からん』が本音では」と語る。

原因究明と対策が遅れれば、漁業者には死活問題だ。同部会役員は、自戒を込めつつ「漁業を次代に引き継ぐ意識がある。資源回復のためにやれることはやりたい。本来、資源が安定しているうちから研究に取り組む必要がある」と訴える。

水産庁は、サケ稚魚が海に降りた時の水温が高い場合、4年後の回帰率が下がると分析。気候変動で冬明けから春の水温上昇が急になり稚魚に適した水温の時期が短くなる、南方からの高水温の海流がオホーツク海を経てベーリング海に向かう稚魚の泳ぎを阻害している―などの仮説も立てている。同漁協でサケ漁の実務を担う定置部会は「実際、春先の水温上昇が急と感じる。温度が1度上がると魚は10度上がったように感じると聞く。影響はかなりあるのでは」と推測する。今後、適水温を見計らって放流時期を決めるなどの工夫がより大切になりそうだ。

同部会役員は「春が短く、急速な温度上昇によりサケ稚魚の離岸に必要な適水温期間も短くなっているという説や、オホーツク海でマスと餌を競合しているという説もある。また近年、やせた魚が目立つ」と、餌不足を懸念。同漁協幹部からは「稚魚が捕食されることによる影響もあるのでは」との見解も。水産庁も、気候変動で栄養豊かな親潮が日本近海に運ばれづらくなりサケの餌となるプランクトンが不足している、北上してきたサバなどに稚魚が捕食されている―という可能性を指摘する。稚魚が海に降りるタイミングはいつか、その時の水温・餌の量・捕食者の来遊はどうか、4年後の回帰率はどうなるか―をより精査すべき状況だ。

気候変動にサケがついていけない背景に、遺伝的な問題を疑う学説もある。人工的なふ化放流によって、本来自然淘汰(とうた)されていたであろう運動能力の低い遺伝子が生き残る、一部の個体しか産卵・放精に参加できないため高水温環境に強い遺伝子が失われる―などの可能性だ。同漁協定置部会にも「その可能性はある」との声は存在する。特定の遺伝情報を持った個体の回帰率が高い/低くないか、解明が待たれる。

斜里町では野生サケの産卵環境調査や河川環境の保全に産業が連携し取り組み、自然産卵を促そうという試みをしている。

その他、同漁協内からは、潮流の変化や外国漁船の漁獲の影響を懸念する声もある。組合役員からは「温度上昇がどう生産性に影響し、どう対応しなければいけないのか。前向きに整理するのが大切。疑心暗鬼や想像で言ってしまうのが一番よくない」と冷静な分析を求める声が上がる。

[みなと新聞2022年9月15日18時20分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード