【みなと新聞】データ開示でブランド化 漁場や流通経路、思いも「Ocean to Table」プロジェクト 【連載】スマート化が開く水産の未来 加工流通編〈2〉

2021.07.28

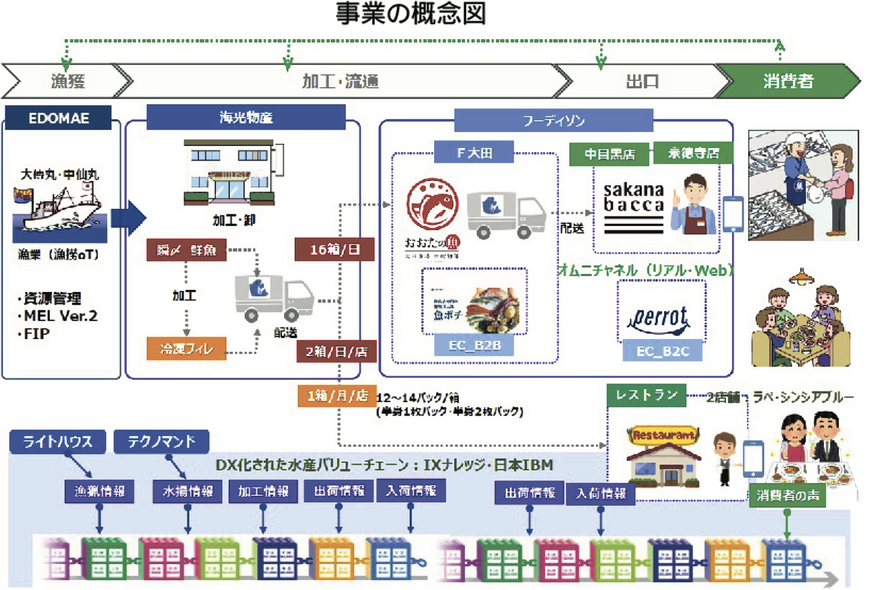

情報通信技術(ICT)など新しい技術を生かした「スマート水産業」の実例を紹介する連載の今回は、魚の漁獲位置や流通経路、持続可能な漁業を目指す漁業者の取り組み・思いなどを消費者に伝えてブランド化を目指す「Ocean to Table」プロジェクト。スズキ漁・加工で同プロジェクトの中核を担う海光物産(千葉県船橋市)の大野和彦社長に話を聞いた。

【スマート化をどう生かしているか】

プロジェクトで、江戸前の魚を世界に通用する「EDOMAE」というブランドに高めることを目標としている。

具体的には、当社がライトハウス(福岡市)のISANAというアプリを使って漁獲内容や漁場位置を記録。記録したデータはUMITO Partners(東京都渋谷区)の助言下で科学分析し、資源状態の把握や資源管理の改善に役立てる。

集めたデータは、日本IBM(同中央区)とアイエックス・ナレッジ(同品川区)の技術により、改ざんを防ぐブロックチェーンの下で転送。ロットごとに、誰がいつ取引したのかを記録してトレーサビリティーを確保しつつ、フーディソン(同中央区)の鮮魚店などで消費者に販売予定。漁場位置に加え、持続可能な漁業への私たちの思い、取り組み内容なども専用アプリで表示し高付加価値化する。

プロジェクトは鈴木誠司総合プロデューサー(日工テクニカルサービス=同港区)の下、他にも多くの企業から協力を得ている。当面の目標は当社のブランド魚「瞬〆すずき」の売り上げの年平均成長率8%だ。

【他の事業者の取り組みと比べ先駆的な点は】

漁業現場では、漁場データなどを明かさずあやふやにした方が好都合と見なされやすい。だが、あやふやさを許容しすぎれば資源や環境に配慮することは難しくなる。データの開示・透明化は必要だろう。もともと現場には、データ開示やトレーサビリティー確保は「外部に押し付けられる面倒なもの」という感覚もあるかもしれないが、ブランド化に生かせればポジティブな「価値」となる。こうした思考の転換は農業など他産業で当たり前になりつつある。これを、ブロックチェーンという技術を生かしつつ日本の水産業に持ち込んだことは私たちのチームの先駆性かもしれない。

効率操業で持続可能漁業に 導入拡大へより手間削減

【スマート化で水産業全体はどう良くなる】

効率的な操業をして燃油などを無駄にしないことで「環境配慮型漁業」、無駄に獲りすぎないことで「資源管理型漁業」を実践し、それらをデータで証明していくことで持続可能な漁業につながると考えている。

現状、帰港後にタブレット端末のアプリへ「どの規格が何キロ獲れた」「何ザメを放流した」などと入力しており、手書きの日誌より速く記入できるようになった半面、1箱ずつQRコードで「何月何日に加工しどこに出荷した」などと記録する作業が求められ、大変でもある。今後、多くの現場に実装していくため、作業の手間を削る省力化が課題となる。そこで、ライトハウスやテクノ・マインド(仙台市)と協働で、音声入力でデータを記録しブロックチェーンに組み込めるようになればと検討中だ。

9月と10月にはフーディソンの鮮魚店でフェアを開き、当プロジェクトの魚を対面販売する予定。都内飲食店へブランド魚を直接納品する話も進んでいる。いずれの店舗も食材に知識や関心のあるお客さまが多く、フーディソンの山本徹社長らと「お客さまがいかに付加価値を見いだしてくださるか。どう反応を見てお応えしていくか」と具体的な構想を練っている。

持続可能な漁業の実現へ必要な作業が簡単になり、魚価や収入の向上にもつながることで取り組みが広がりやすくなればと期待している。

さらに言えば、気候変動なども意識し、再生可能エネルギーを採り入れたりインフラを電化したりして漁港をゼロエミッション化したい。スマート化と合わせ、究極の目標は「100年間存続できる漁業」。そのモデルケースとなる意気込みで、今後もがんばりたい。

[みなと新聞2021年7月28日 18時20分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード