◆ 「サーモン陸上養殖の現状と課題」 ◆

鹿児島大水産学部の佐野雅昭教授が「進むサーモン陸上養殖のこれからを探る~サーモン市場の国際的拡大と日本市場、陸上養殖の可能性、そして持続的な養殖業の姿とは」をテーマに講演した。サーモン養殖の現状と世界・国内需要の概況、また世界各地で計画が進む閉鎖循環式陸上養殖(RAS)の現状と課題を最新の状況を踏まえて解説。その上で日本の養殖産業への提言を示した。水産・食料研究会の第145回講演会で27日、オンラインで開いた。要旨は次の通り。

養殖寡占化進み大規模化は不可避

養殖は希少性の高い高級魚を生産することで当初は高い収益性が上がるが、新規参入が拡大し、増産により供給量が増大して市場が成熟すると魚の希少性を失う。コスト削減のため、生産規模拡大と価格維持を目的に新規市場創出、すなわち輸出が求められる状況に行き着く。

国内の養殖魚も安価な大衆品へとポジションが変化した現在、収益性を喪失し経営不振に陥るか、市場拡大で規模拡大の二極化が進む。養殖魚は必ずブロイラー的な基礎的食料の一部となって大衆化し、大規模生産化は産業の発展に伴い避けられない過程で大きな課題となる。

その養殖産業のビジネスモデルの成功例がノルウェーサーモンだ。人工種苗生産と高効率飼料の開発、大規模生産でコストダウンにより家畜化技術を確立。国策で国際市場で販路を確保し、産業の寡占化が進んだ。

結果としてノルウェーでは1社の生産量が10万トン超、上位10社で生産の7割弱を占める寡占状態となった。上位10社のシェアはこの10年で2倍に急拡大した。

国内のブリ養殖をみると経営体数の3割が零細事業者の一方で、養殖施設面積が10万平方メートル以上の大規模経営体が全生産額の約4割を生産、従業員1人当たりの生産額は1億円超と大規模化が進む。今後さらに大規模経営体は機械化で省力化が進み、生産性が向上するとみる。

21年年産320万トン

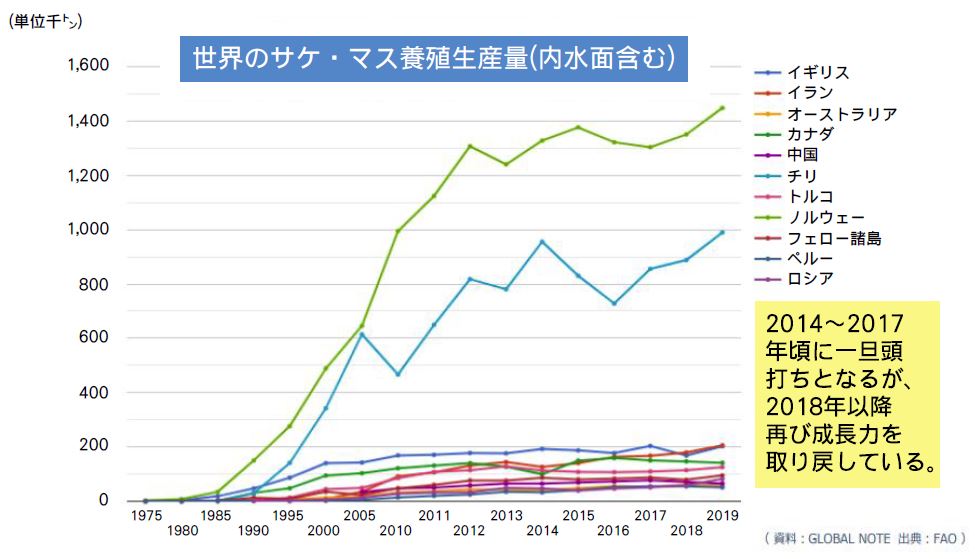

世界のサーモン養殖生産量は2021年に320万トンに達し、00年以降は10年ごとに100万トンずつ増産する顕著な増産が続く。生産量は14~17年にいったん頭打ちだったが、18年以降、再び増加。内訳は1位のノルウェーが全体の45%、チリが25%を占める。

コロナ禍で世界的需要はさらに拡大し、400万トンでも供給不足ではないか。特に、欧米では「ポキ・ボウル」や「スシ・ブリトー」などテークアウトで手軽に食べられる即食のメーンアイテムとなっている。

旺盛な需要を背景に、さらに外洋や陸上での閉鎖循環式での大規模養殖が進む。

日本のサーモンは年間40万~46万トンの供給量。国内消費量は32万~33万トンで、うち8割が輸入。内訳は生食用の生鮮アトラン、冷凍トラウトが約10万トン。塩蔵原料のチリ産ギンザケやトラウト、天然ベニサケが13万~14万トンと輸入が約26万トンを占める。国内でも「ご当地サーモン」や大規模養殖の参入が予想されるが、特に若年層の嗜好(しこう)性が高く、量販・外食チェーンでの消費量は拡大し、市況は当面堅調に推移するだろう。

成長の鍵握るRAS

水産業の枠超え外資参入に道

魚類養殖は資本、労働、漁場の3要素がそろえば生産が可能。国は養殖業の成長産業化を進めるが、優良漁場の新規開拓が大量に必要になるものの国内にはもう存在しない。既存の魚種とシステムでは養殖業成長産業化は机上の空論に終わる。日本の養殖業の成長産業化には既存の常識を打破するイノベーションが必要だ。

最も重要な「優れた漁場環境」を人為的にコントロールするRASは、自然条件からの自由を得る魚類養殖に全く新しい地平をもたらす革新的イノベーションとして期待される。

魚類生産を徹底的に工業化するRASが世界中で成功して大量の魚を供給すれば、漁業法改正などかすむインパクトを日本の水産業界に与えるだろう。

高度に機械化された施設は高コストで多額の初期投資とエネルギーコストが必要なため、産業として成立させるために集約度を高めた大規模生産が必須となる。

陸上での生産のため、もはや水産業の範疇(はんちゅう)にすら含まれない。漁業協同組合に加入せず、漁業権行使の必要がなく、行政からの指導も受けない。そのため海面養殖と異なり、外資に開かれた産業となる半面、透明性は失われる。

国内での大規模RASサーモン養殖は、三井物産が出資するFRDジャパンが22年着工、トラウト年産2000トンを計画する。また、ノルウェー企業のプロキシマーシーフードが静岡で24年初出荷、年産6300トン。シンガポールファンド・8Fが投資するソウルオブジャパンが三重県で24年初出荷、年産1万トン-をそれぞれ計画している。

世界中で大規模施設の建設が進み、システムはアクバ(ノルウェー)やアクアマオフ(イスラエル)などの技術が標準化し、寡占化されつつある。巨大な装置産業として巨額な初期投資を行い競争力を高め、市場占有率を高めて先行者として業界をリードする方が有利で、後発は参入しにくくなる。

水産庁の実験では、トラフグの陸上養殖はランニングコストの約6割を電気料金が占め、飼料費の3倍に達する。日本の電気料金はノルウェーの約3倍で、最大コストの電気料金に大きな格差がある状況で国際市場で競争できるかは不透明だ。

電力多消費型の大規模装置産業は電力、土地、建設コストが低い地域で優位性がある。日本は世界的に全ての価格が高いため、RASで国際競争力があるとはいえない。

1978年をピークに日本が世界第2位を誇ったアルミニウム精錬は「電気の缶詰」と呼ばれ、精製に大量の電力を消費するため諸外国との電気料金格差で日本から2014年に消失した。日本でのRASも同様の経路をたどる可能性がある。

国内増産で暴落も

また、現在進行中のRAS事例が全て計画通りに進めば、近い将来、国内で4万~5万トンの生鮮サーモンが新規に養殖生産され、国内の生食サーモン市場(約10万トン)の半数近くを国内RASサーモンが占めることになり、市場に大きな影響を与えるだろう。価格暴落の恐れがあり、強力な市場浸透策や輸出戦略も同時に進める必要がある。

海面養殖の再考を

日本の地理的、経済的環境を考慮すれば、恵まれた海洋環境を生かした漁業と養殖生産の特化を再考すべき。自然の再生可能エネルギーを直接利用できる海面養殖は拡張は困難だが、低コストで生産効率が高い。

他方で大量の電気を使うRASは今や時代遅れの産業ではないか。RASは大きな資本さえあれば、どこでも誰でも短期的に大規模生産が可能となる点がメリットだが、翻って日本の水産業、日本企業にとって望ましいものだろうか。

今や養殖業は日本の基盤的な水産物供給生産産業だ。養殖産業の持続的な経営構築に向け、長期的視野に立った議論を継続する必要がある。

[みなと新聞2021年8月30日 18時20分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード