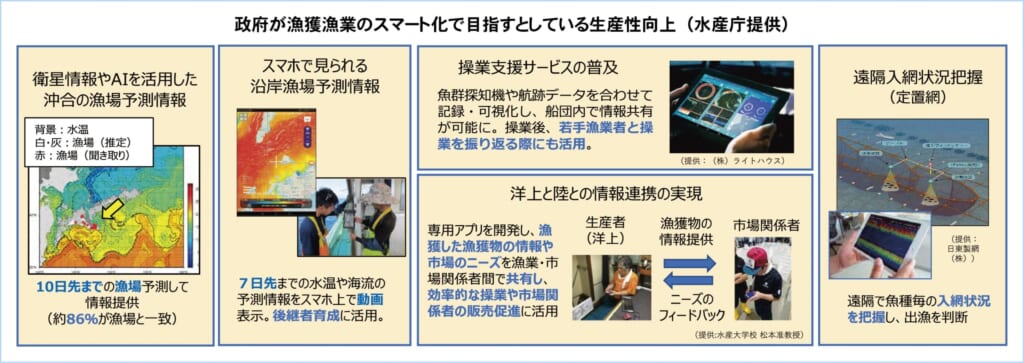

国内外で、実際にICT(情報通信技術)の活用などスマート水産の実装は進みつつある。

データを生かし資源把握・回復

水産資源の把握と回復にICTは役立つ。例えば操業海域と「何時間網を引いたか(漁獲努力量)」、実際の漁獲量が分かると「どの海域にどれだけ資源量があるか」の指標になる。漁船がいつどの海域で操業したかは、衛星利用測位システム(GPS)などで航跡を記録すれば少ない労力で検証可能。ICTで資源量を推定した好例として、乱獲状態だったナマコ資源の実態を把握して漁獲を抑制し、6年で4割以上回復させた、はこだて未来大学(北海道函館市)や新星マリン漁協(同留萌市)などの連携が挙がる。

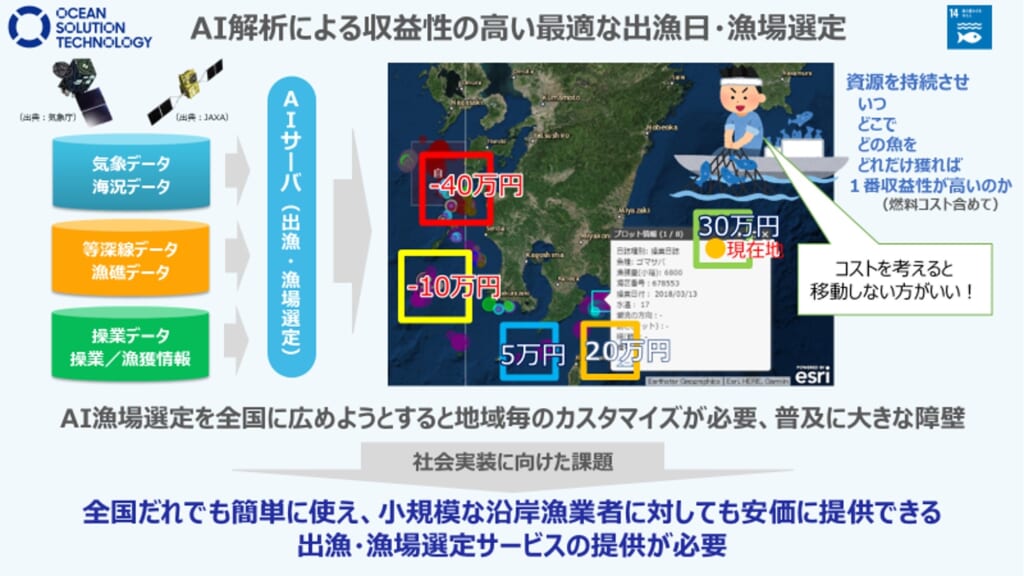

漁獲努力量の分析技術を高めた代表例がオーシャンソリューションテクノロジー(OST、長崎県佐世保市)だ。漁船に積んだ機器で、漁業者の操作なく努力量を自動推定。「人工知能(AI)によって、船が移動しているだけか操業しているのか、精度90%以上で判別できる。資源の増減を把握することで、洋上風力発電所の設置が資源に影響したのかなど検証にも役立てたい」(同社)

漁獲量の記録も、操業日誌への手書きより手軽にできるよう、ライトハウス(福岡市)や日本事務器(東京都渋谷区)、OSTなど水産IT各社がスマホアプリなどを開発中。より多くの魚種のデータをより詳細に集めやすくなる期待がある。また漁獲を記録する手間が減ることで、行政が漁業者に課す、漁獲可能量(TAC)消化などの報告作業もしやすくなる。「電子報告は手書きより信頼されやすい。漁業者から『TACの消化実績の証明、ひいては翌年以降のTAC配分の確保につながる』と期待の声を聞く」とOST。

近年は魚群の居場所に加え魚体サイズ・尾数まで推定する高性能魚群探知機や、スマホで漁獲物の写真を撮るだけで魚種や量を推定する技術も発達。漁獲物のサイズ(年齢)別漁獲量の正確かつ迅速な把握につながりそうだ。リアルタイムで資源データが集まれば、従来のように2年前のデータに頼ることなく、直近の状態に合わせてTACはじめ漁業管理策を設定できる期待がある。

環境要因の変化 的確に捉える

衛星や水中センサーで各海域の水温やクロロフィル(植物プランクトン量の指標)を推定する技術、特定の生物種が海域にどれくらい多く生息しているか推定する環境DNA分析なども発達中。こうした環境要因が資源量の増減に与える影響が分析しやすくなる。

漁労経験値を伝承 付加価値化にも

OSTのサービス「トリトンの矛」は、漁業者の「いつ、どの魚を、どの漁場で、どれだけ獲るべきなのか」の判断を高度化。漁船位置の衛星情報・海水温・操業回数・時間が手軽に記録でき、海況条件に加え、今後の市況など、システムにたまっていくデータをAIで分析、漁場形成や水揚量を予想できるためだ。漁場形成予測で若手漁業者がベテラン水準の漁獲を実現した例もあり「過疎化の進む離島では、新規就労者が安心できるよう、経験値を伝えるツールとして使うケースもある」(OST)。

同サービスを活用した実証販売の例も。魚にQRコードを張り付け、漁業者の素性、漁場位置、血抜き加工などの付加価値を表示。さらに、加工工程や、漁業者の魚や水産業への思いを示す動画も添え、消費者にアピールした。今後は「福島県産魚の風評被害払拭(ふっしょく)へ、漁場位置や安全情報などを伝える構想もある」(同)。

機器情報共有し漁場探索手助け

ライトハウスのサービス「ISANA」は、多様な漁業データを整理し巻網や引網の船団の漁場探索を助ける。複数の漁船でリアルタイムの魚群探知機やソナー、航跡などのデータを共有可能。客観的なデータで好漁場を選び、その漁場に無駄な燃油を使わず各船が操業できる。

定置などデータ化 コスト削減に一役

北海道斜里町のサケ定置網では、日本事務器のサービス「MARINE MANAGER +reC.」によってデータを収集・活用している。定置漁場それぞれに設置した流向・流速計により漁業者は出漁前から「今の流れだと網を起こせない」などと的確に判断でき、コスト削減につながっている。また漁業者向けのスマホアプリによって、各漁場から市場に水揚量を速報。市場は速報に合わせ、氷や運搬車両を用意できる。「入荷量が期待外れに終わる危険がないため、市場に安定して買受人が集まり、魚価の下支えにもなると考えている」(同社)

日本沿岸の主力漁業である定置網だが、迷路状の構造に来遊した魚が入り込む格好なので、日ごとに海の状況によって漁獲結果が変わる。だが斜里ではセンサーで海水温や流向・流速などの環境データと、日ごとの漁獲量データを集積。将来の来遊量予測などに転用できる期待もあり「今はデータを積み上げるのが大切。アプリに仕切表の送信や漁協の連絡網の機能もつけたので、システムを使う習慣をつけていただければ」(同社)。

その他、国内の定置網では、網の中に魚群探知機をつけて、陸上から網内の様子を観察し、網起こしの可否や漁獲量を予測する事例が複数。漁網内にカメラを設置し、漁獲物の予想技術を開発しようという試みもある。

また海況情報の活用事例として、九州大の高精度海況予報を基に漁場を選び、燃油代削減や漁具流出の防止につなげる鐘崎あまはえ縄船団(福岡県宗像市)もある。

需要応え増収 市場と連携も

水産大学校(山口県下関市)の開発したタブレット端末用アプリは、同市の沖合底引網全船と市場を結ぶ。漁船には、その時々で市場ニーズの高い魚種を調べて狙える▽水揚金額を精緻に予想できる▽操業日誌の記入の手間が減る上に日誌と漁場データを自動でひも付けて振り返れる―などの恩恵があり、1航海当たりの水揚金額は2019~22年にかけ6割増。市場側にも、漁船の入港前の時点で魚箱などの資材を過不足なく資材を準備できる▽漁船側に入港してほしいタイミングを知らせられる―などメリットが出ている。

安全性担保へ 船に“カルテ”

ライトハウスは今春、新サービス「フネカルテ」を本格始動。長期間寄港できない沖合遠洋漁船をターゲットに、エンジンや油圧機器に機器類を取り付け、回転数や圧力などの異変に早期に察知しやすいというもの。新造船だけでなく、既存の船にも後付けで設置ができることが特徴。漁船の出港後に機器類が不調に陥り、原因究明がうまくいかなかった場合、緊急寄港によって数千万円単位の損失が出ることもあるため、比較的安い初期費用で導入できる同サービスは11月上旬時点で「既に数十隻で取り入れられている」(同社)。

[みなと新聞2023年11月28日18時20分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード