持続可能な水産業のあり方を議論し政策提言すべく、農林水産省OBなどが発足させた有識者組織「チャタムフィッシュ」の事務局が9日、水産庁で会見した。今後、環境の劣化により日本近海の資源の総量が細っていく可能性を考慮し、水産業や地域社会の生き残り策を構想する必要があると論じた。

変化する環境に合わせ利用すべき資源の種類や管理法を改める、地域の産業全体を視野に将来像を議論する場をつくる、必要資金を短期目線の補助金でなく長期的な出資などで集める、水産の将来設計に必要な漁業データの提出を義務化しつつデータ分析体制の弱さを解消する―といった方向性を提案した。

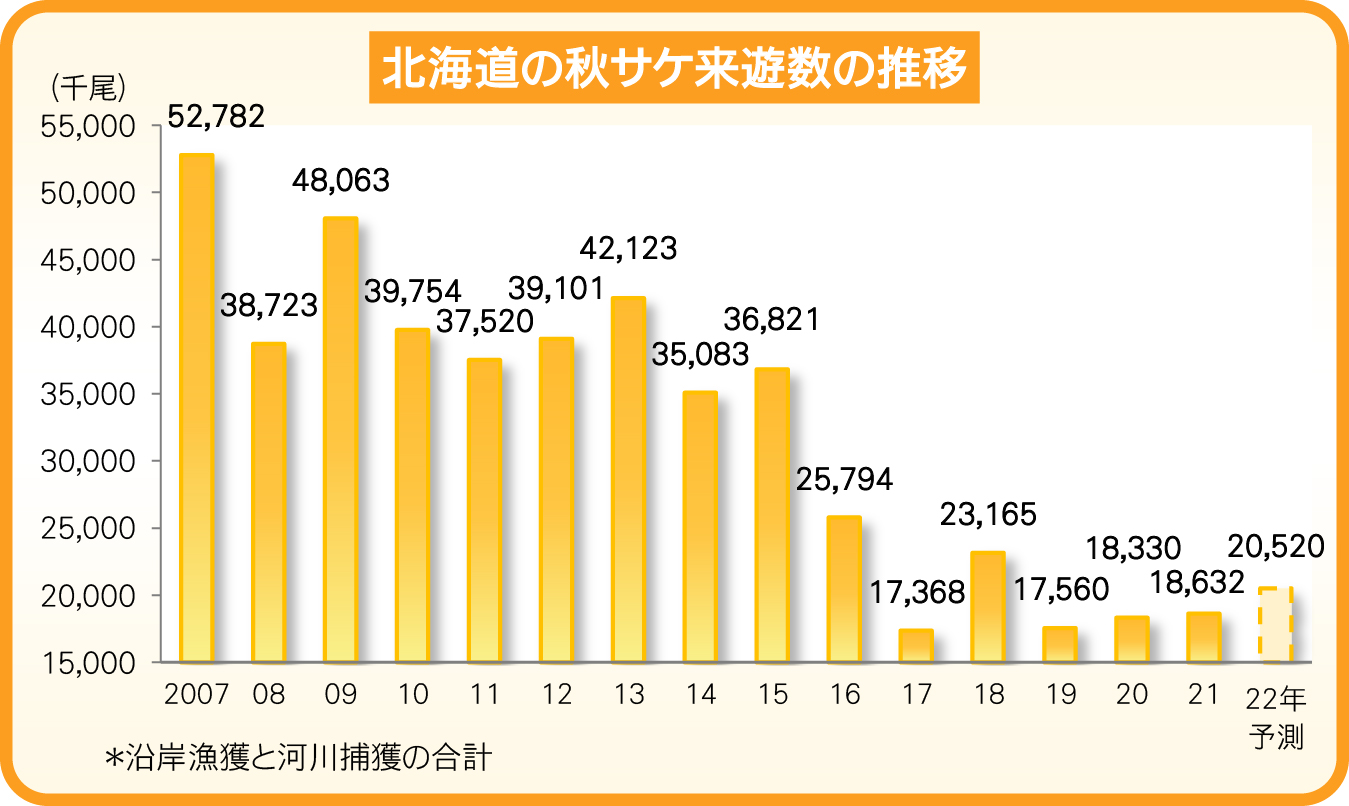

事務局の宮原正典元水産庁次長らが会見した。近年の日本近海では気候変動による水温上昇が世界平均の倍程度と激しいこと、水産資源の餌となるプランクトンが減っていること、サバやイワシの成長が遅れていることなどを示し、海の環境が水産資源を養えるだけの収容力を失いつつあると分析。今後は、資源の総量が細る可能性を念頭に水産業をデザインしていく必要があるとみた。

変化後の環境でも水産業を続けるため、地域ごとで各魚種の増減を予測する▽新たに獲れる魚種を利用できる加工流通消費の体制をつくる▽変化した資源を柔軟かつ効率的に獲れるよう漁業許認可の柔軟化・漁船の大型化を進める▽資源減少時に乱獲状態に入りやすい小型魚(産卵前の未成魚)の保護や海洋保護区の活用を強める▽高水温に強い品種をつくる―といった水産業の変革を必要視した。

水産業の生き残りを目指すに当たり、対症療法劇な補助金では必要な対応ができないため、有効性のある対策・計画のみに助成を絞る▽短期的な減収補填(ほてん)などに加え、資源管理と漁業経営改善で収益性改善を図る漁業者への長期的な出資を募る▽漁業者による環境調査や生態系保全を公的に支援する―などを提案。

各地域社会において、水産以外の産業も含めた収入確保や物資供給網の維持など生き残り策を議論する場をつくるべきと展望した。議論を建設的に行うべく、漁業指導士などを行司役(ファシリテーター)に招く▽漁業者が漁獲の変動に対応できる資本力を持つべく、沖合漁業の集約化、沿岸漁業の協業化などを進め、株式会社化も検討する―ことを提案。海洋環境や水産資源の危機を国民に伝えたり、地域ごとの議論に若い世代を巻き込んだりすることも重要だとまとめた。

ただ、具体的に環境の異変をつかみ、どの程度の漁獲や産業を確保できそうか展望したり、諸外国に漁獲抑制を訴えたりするには、データ不足が深刻だと強調。漁船の魚探・ソナーや定置網・浮漁礁のセンサーなどからデータを転送する技術はすでに確立されていることから、このデータをリアルタイムで科学に転用してより多くの魚種の分布変化を捉える▽データを分析する水産研究・教育機構などの人員不足が顕著なため、民間機関や大学、ベンチャー企業への外部委託を進める▽研究者と漁業者の対話を増やす―道筋を示した。

これら変革に向け「政府が音頭を取るべき」と宮原氏。環境などの問題は「時間は解決してくれず、時を追うほど悪化する」と、先延ばしせず議論するよう促した。政府の役割として、漁業データの提出義務化、国内外への漁業規制、漁船の減船支援などの必要性を関係者に説明し、理解を求めることを期待した。

チャタムフィッシュとは、農水省OBらが事務局を務め水産業界内外の有識者からなる委員会。急激に進む環境変化や漁業の衰退に対応すべく、メンバーや議事録は原則非公表とし、多様な立場の識者が数人ずつのグループ討論を繰り返すことで本音で議論する。

[みなと新聞2025年4月9日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード