差別化商材として拡販へ

|

|

富士山サーモン(静岡県函南町、岩本いづみ社長)は養殖ニジマス「ホワイト富士山サーモン」の生産、販売に力を入れる。サーモン=赤身というイメージとは異なる美しい白身で、通常のサーモンや白身魚とは違う味わい、程よい脂のりが特長だ。富士山の豊かな湧水を利用し、河川環境との共生を目指した養殖で持続可能性を追求。岩本社長は「消費者に新しい価値観を提供する差別化商材として売り込む」と力を込める。

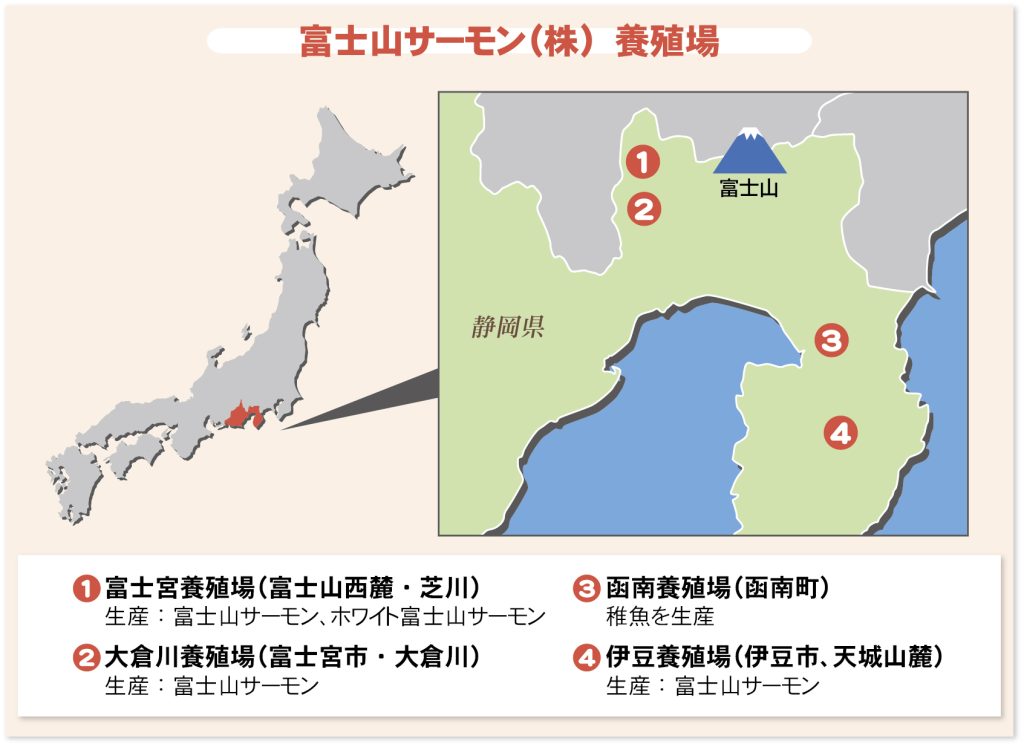

富士山サーモンは静岡県の富士箱根伊豆エリアの4カ所で、内水面のサーモン養殖を展開する。ホワイト富士山サーモンは富士宮養殖場(富士宮市)で生産している。

サーモンは鮮やかな赤身のイメージが一般的だが、実際は白身の魚だ。自然界ではエビやカニ、オキアミ由来のアスタキサンチンという色素の影響で赤くなる。養殖では配合飼料にアスタキサンチンを添加し、天然の身色に近づけている。

小型個体を高付加価値化

水温安定し通年で出荷

ホワイト富士山サーモンは、アスタキサンチンを餌に添加せず育てることで、白身のサーモンに仕上げる。稚魚を池入れし、中間魚となる500グラムほどに成長する段階で選別する。成長の遅い個体をホワイト富士山サーモンとして、800グラム前後の出荷サイズに育てる。富士山麓から流れる湧水は水温が12度前後で安定するため、通年での出荷が可能だ。

2011年から挑戦

同社が「白身のサーモン」のブランド化に初めて挑戦したのは2011年ごろ。当時は成長の遅い個体は全て釣り堀に出荷していた。「小型でも刺身グレードの鮮度感とおいしさがあった。加熱用途に限られる小型サイズの価値を高められると思った」と岩本社長。「ベビーサーモン」のブランド名で販売し、東京都内のレストランに自ら売り込んだ。

シェフによる味の評価は高く、テレビの取材も受けた。しかし、歩留まりの悪い小型であることや輸送手段の確保ができず、ベビーサーモンは定着しなかった。しかし、小型魚の付加価値化にこだわりを持つ岩本社長は生産と出荷を継続。19年ごろにホワイト富士山サーモンへブランド名を改めた。22年にはメインブランドの「富士山サーモン」に続き、「ホワイト富士山サーモン」と「ホワイトサーモン」のブランド名で商標を登録した。

「日本一のサーモン」を目指す

|

|

ブランド名は県を代表する富士山の湧水でも養殖することにちなみ、日本一のサーモンを目指すという決意も込めた。富士宮焼きそば学会で会長を務めた故渡辺英彦氏の助言で、消費者の興味を引く名前にした。23年には会社名も柿島養鱒から富士山サーモンに変えた。

安定した生産量を確保するため、22年にはサクラマスなど他魚種の養殖をやめ、ニジマスに一本化。出荷サイズの改善も進めた。中央運送(東京都江東区)による輸送を始めたことで、全国中央市場との取引も増えた。現在は東京・豊洲、横浜、名古屋、大阪などの市場に毎日出荷している。

ホワイト富士山サーモンは通常のサーモン用の配合飼料とは異なり、高魚粉、少量の魚油を配合した餌で育てる。さっぱりとした脂のりで魚の味がしっかりするため、近年は薄造りや昆布締めなど、マダイやヒラメの高級な白身魚の代わりとしての引き合いが増えた。首都圏の有力量販店、有名グルメ回転寿司チェーンも定期的に扱うほどに認知を広げた。

同社は小型の中間魚を、ホワイト富士山サーモンとしてブランド化することで、魚の価値を高めた。岩本社長は「釣り堀への出荷と比べ、天候に左右されず安定的に出荷できる。自社にしかない商品なので価格を自ら決められることも大きな利点」と強調する。養殖池も限られる中、養殖期間を短くして出荷することは、生産効率の向上やリスク分散にもつながっている。

紅白での販促も

岩本社長は差別化商材として、国内外問わず販路の拡大に意欲を示す。赤身の富士山サーモンとともに、紅白のコントラストを生かした販促もおすすめという。出荷サイズの大型化も検討中だ。ホワイト富士山サーモンはさらに高付加価値化したハイブランドも計画している。岩本社長は「日本一刺身に合うサーモンを目指す」と力を込める。

[みなと新聞2025年5月16日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード