日本の沿岸・沖合域は最近40年で漁獲量の7割超を消失。国の分析上、大部分の魚種の資源が減ったとみられる。国内の海洋環境修復や漁業管理に効果不足と指摘も目立つ。背景として、海洋環境や資源の保全策が、科学的・長期的な目線より短期的な経済観で決まる傾向が否定しきれない。ただ、気候変動など海洋環境が不安定化するいま、資源の維持回復は文字通り水産業の死活問題だ。より未来志向の対話が、本来できるはずだ。具体策を考える。

経営都合の科学介入は危険

短期目線の経済観 政策決定に影響

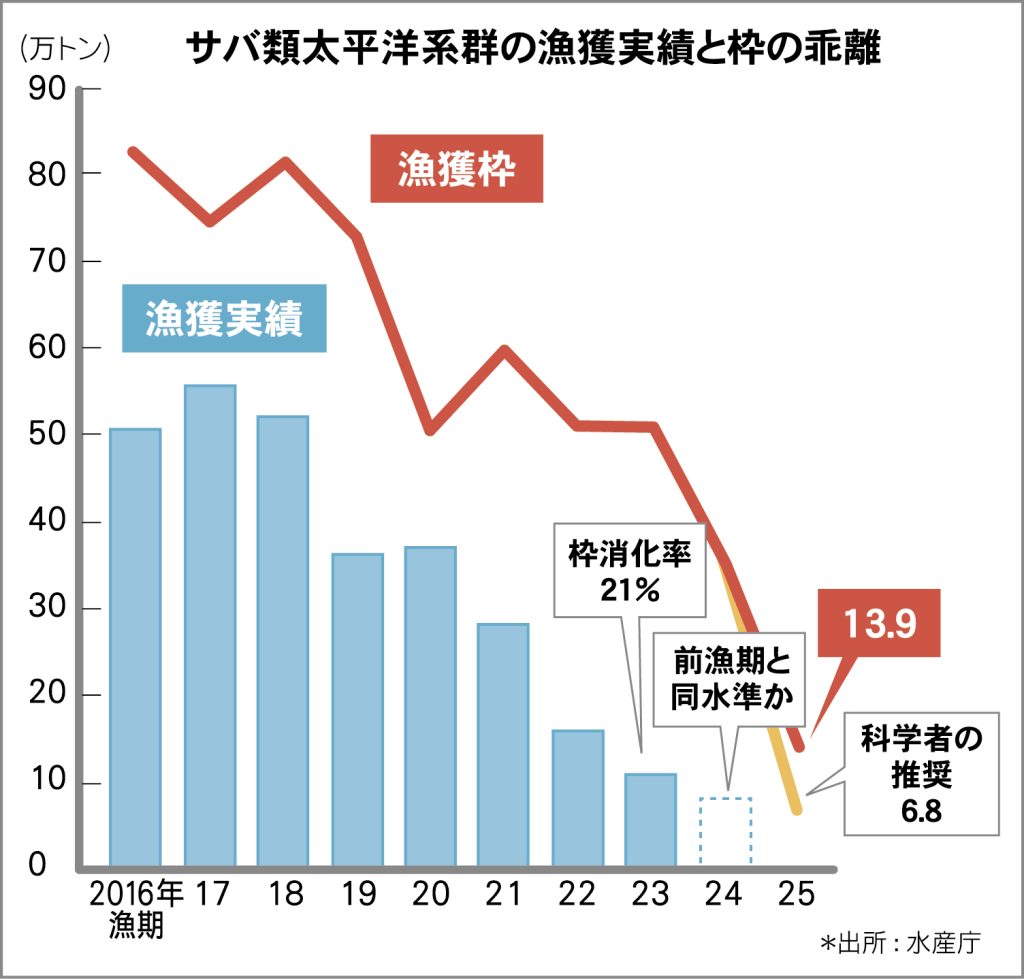

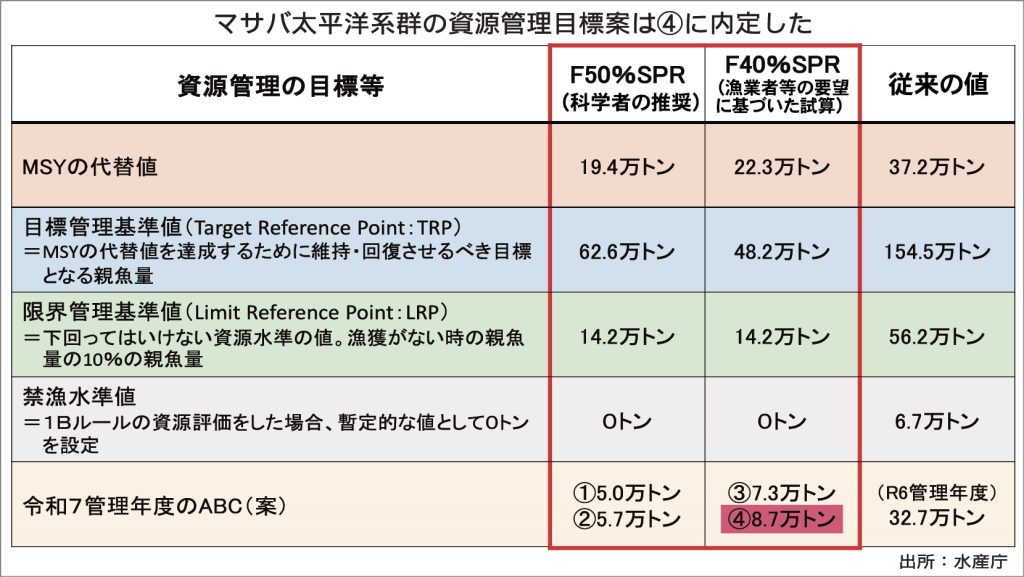

物議を醸したのが、資源の激減した太平洋系サバ類の漁獲可能量(TAC、以下漁獲枠)。今年漁期(7月~来年6月)は科学者の推奨の約2倍、資源保全に不安の残る枠で合意した。

水産研究・教育機構などの科学者らは、当初、枠の基準となる生物学的許容漁獲量(ABC)を2024年漁期の35・3万トンから6・8万トン(資源の将来を楽観的に見積もるとしても10・9万トン)まで減らすよう推奨した。ただ、一変した資源評価の方法への不信や、TACの急減を懸念する声が、巻網漁業者や加工業者から上がった。2月に水産庁が開いた資源管理方針の検討会議でのことだった。

3月の同会合では、今年漁期から3年間、漁獲枠の根拠となる、資源の管理目標を推奨より下げた。獲り残して産卵させるべき資源の目標量を減らしたため、漁獲枠の削減幅も緩み、13・9万トンに。23年漁期の漁獲実績10・7万トンと比べると、3割漁獲を増やしてよい格好となった。資源の回復効果が期待できないと、大手メディアや料理人団体などから批判が続出した。

海と魚の実情に向き合った議論を

本質的な問題は「どれだけ魚を残すために、どの程度獲り控えが必要」という“海側・魚側”の状況でなく、「漁獲を削減すると経営に響く」という“漁業者側”の短期的な経済観が、科学に介入した点にある。

漁業法上、漁獲枠は原則、魚側の都合に合わせて計算する。産卵に必要な親魚の量をMSY水準という基準で計算し、その親魚量を10年後に保つことが目標となるのだ。

ただ、今回は、海の環境やサバの産卵量などが変わってしまい、直近のデータも足りず、将来の不確実性が高いことから、従来の目標を変更した代わりの目標として、自然界で生き残った0歳魚のうち、何%が親魚になるよう獲り残すべきかを設定。水研機構は、50%は獲り残した方が安全としつつ、もし従来と同様の計算手法を用いると、最も近いのは47%の獲り残しだと試算した。

ここで一部漁業者などの反対があり、水産庁は獲り残し率40%だと資源へのリスクがどの程度か、試算するよう水研機構に要求。資源が最低目標を下回ってしまう確率が2・5倍に高まるなどの予想だった。だが、リスクがどの水準以上だといけないという基準がないこともあり、枠の削減幅が少ない同案を、漁業者などの集まる会議でそのまま採択した。

研究者からは「極端な話、10%だけ獲り残せばよいと前提を操作してもリスク計算自体は可能。それを認めるようでは、資源は守れない」と懸念の声がある。

水産庁幹部からは「目標を下げればよい、と思っているわけではない。(代替目標として)何が適当か探っている時期」との反論とともに、「(この水準以上のリスクがある目標は認めない、などの)客観的な指標はあるといい。迅速な(資源状況の)モニタリングと(資源の増減に迅速に対応して枠を見直せる)フィードバックが重要」という声が出る。

ゴマサバも、未来を楽観的に見積もることで枠を緩める。水研機構によると、近年、環境条件が悪いため、卵や仔魚が漁獲対象サイズまで生き残る(加入)確率が低下中。水研機構は生き残りが向こう数年悪いままだとすると、漁獲を1・8万トンに抑えるべきとみた。だが生き残りが平均程度に戻る前提で計算すると5・2万トンまで獲っても持続可能となる。議論の結果、この枠を採択したが、環境が改善しない限り、過剰漁獲が公認されるともいえる。

現場の痛み、長い目で軽減

増枠だけでなく減枠考慮を

漁業者から見て、漁獲枠が緩いほど、目先の漁獲を妨げられるケースは減る。だが、一時漁獲を控えてでも、早期に資源が回復できる方が、長い目では漁業を含む水産業全体への痛みを小さくできる可能性が高い。根拠を列挙する。

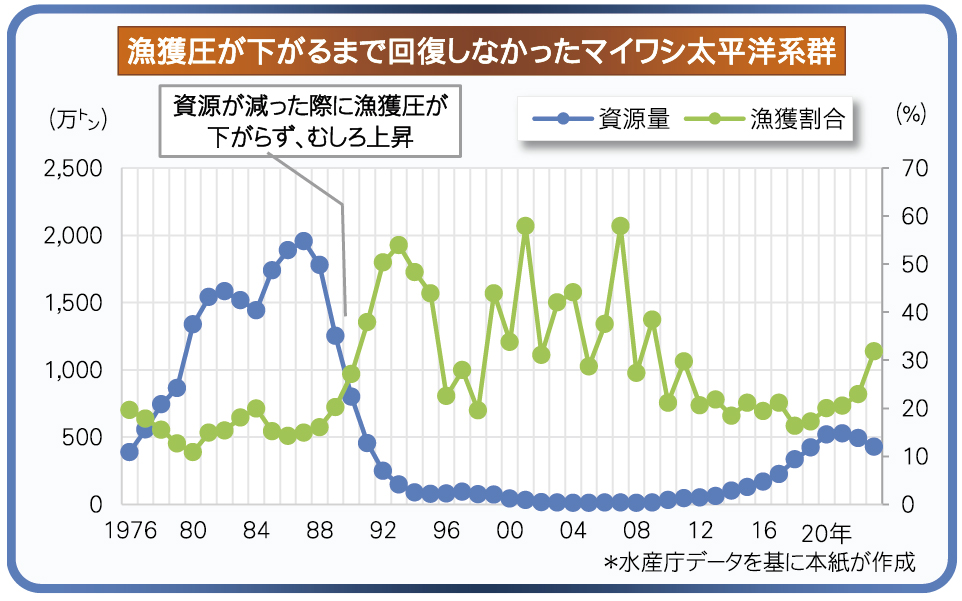

〈減少時の獲り控えが重要〉

1990年代に環境要因によって太平洋系のマイワシが激減した際、獲り控えは進まず、資源全体のうち漁獲死亡するものの割合はむしろ高まった。産卵する親魚が不足し減少は加速。漁獲枠を科学者の勧告以下に抑えた2010年代までは回復が遅れた。資源低迷中の00年代の漁獲は10万トンを下回ったが、18年以降は常時50万トン超。減った原因が漁獲か否かに限らず、減った資源は獲り控えないと回復を妨げる。

〈増加初期の対応も鍵〉

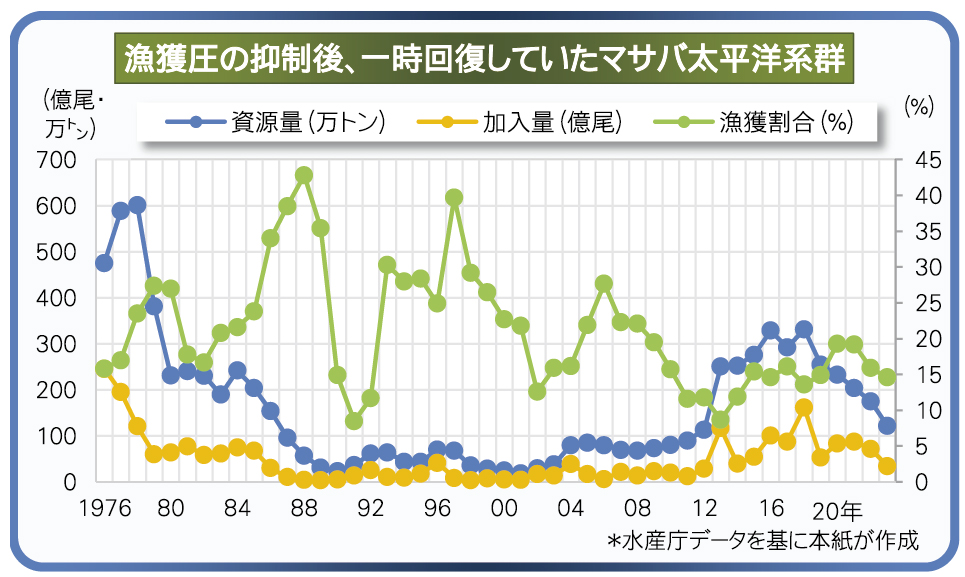

漁業者からは太平洋系のサバについて「環境条件で資源が増えることがあり得るため、その時は迅速にTACの増枠を」と要請があり、水産庁も方法を具現化中。ただ、太平洋系のマサバが00年代前後の資源低迷から回復した際は、むしろ環境条件が良く卵・仔稚魚が多く生き残った(加入した)年に、未成魚が一定量獲り残されて親魚まで育ち、後に産卵できたことが背景にあった。

漁獲は00年代前半の年4万~6万トンから、15~21年に40万トン前後へと改善。近年は餌プランクトンの不足などもあって資源が減り、水揚げ10万トン台。環境が改善されない限り元通りとなるかは不安だが、資源の回復を図るため、環境改善直後の獲り控えが重要ということに変わりない。

漁獲制限が緩く資源減のリスクが高い現状、加入が良い年にどのように未成魚を残せば(漁獲を抑えれば)十分な親魚が確保できるか、逆に、加入が悪い年にいかにして減枠するか。これらの議論の必要性を筆者が水産庁内で問う限り、反応は軒並み肯定的。毎年の加入量をリアルタイムで速報できる体制を整え、加入次第で柔軟に漁獲を管理できるように努めると効果的であろう。

〈中国規制の足かせにも〉

太平洋系のサバは、近年、中国・ロシアの合計漁獲量が日本に迫る。うち中国など公海で漁業をする国は、国際法上、日本など自国水域で漁業をする国の資源管理措置を損ねない必要がある。日本が科学を楽観的に運用し緩めの管理をすると、中国などが乱獲をする場合に是正を求めづらい。

現場「納得感」と短期的に負担低減

太平洋のサバ漁獲枠急減に反対した漁業者からは、理由の一つとして、加工現場の原料不足・経営悪化を危ぶむ声があった。事実、宮城県など加工基地では、サバ原料の不足が叫ばれる。ただ、減った太平洋系のサバに追い打ちをかけずとも打開策は検討可能。全国まき網漁業協会(全まき)は今年の年頭会見で、近年増加傾向にある対馬暖流系(日本海など)のサバを太平洋岸の加工基地に供給する構想を発表した。

この場合、太平洋岸のどの加工場のスペースにいつごろ余裕ができる、と情報共有してスピーディーに魚を送ることが重要になる。情報共有に向け、魚を高く売りたい水揚げ地と安く買いたい加工地、原料買い付けや商品販売でライバルとなる加工業者同士など、立場の違いを乗り越えた合意が重要だ。個々の企業秘密を保護しつつ、必要な情報を適時に共有できるよう、関係者同士の連携を進めたい。同時に輸送コストを低減するための配送網も要検討だ。

太平洋岸の漁業者が厳しい漁獲規制に耐えるべく、従来の減収補填(ほてん)補助金(積立ぷらすなど)以外の方法も考え得る。農林水産省OBなど識者が持続可能な水産業のあり方を議論する「チャタムフィッシュ」は4月、漁業者自らが科学者の用船を受け、環境変化・資源の減少の実態把握に向けた調査活動を強めるよう提言。同様の調査は、米国西海岸などでも漁業者への副収入確保、漁業者と科学者の信頼関係構築に役立った実績がある。

現状の議論は「いかに規制を緩めるか」に偏るが「必要な際には規制を強める」という体制がないのは危険だ。規制を先送りすれば、長い目では資源回復が遅れ、より大きな痛みが生じやすい。規制の先送りや過不足を防ぐには、漁業規制の根拠となる科学とそれに基づく対話が欠かせない。これらを今後考える。

[みなと新聞2025年7月23日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード