環境要因によって資源が減った太平洋系のサバのようなケースでは、科学的に原因を把握しつつ、漁獲も抑制して回復を待つことが重要だ。科学に不確実性はつきものだが、現状の法制度や利害関係者の力関係を考えると、政府には科学者を責めるだけでなく、獲り控えが必要だと漁業者を説得する役割が求められよう。漁業者の経営や意見に心を砕きつつも、漁業者の意見に“合わせる”だけでなく、時に本音を出し合う、真の意味での“寄り添い”に期待がかかる。

求められる政府の主導

水産庁内から、太平洋系のサバで、乱獲の恐れが強い緩めの枠を認めた背景として、巻網関係者らから枠の大幅減に反対があった点に加え、「利害関係者の会合において他の参加者から異論があれば結論は違っていたかもしれない」「(マサバの親魚を50%獲り残すべきという科学者の勧告に従わず、40%だけ残せばよいとした)漁獲シナリオは水産研究・教育機構が試算を拒否しなかったので、科学的に正当とみなせる」という声があった。

一方、水研機構内の一部には「試算したくなくても、水産庁の要望を聞かぬわけにはいかない。未来も漁獲を続けられるように研究しているのに、『機構が拒否しなかったから』と責任転嫁され、より大きな枠を正当化することばかり求められるなら、そもそも資源評価の精度を高める意味とは何か」など不満もある。

公平性と客観性失う政策運用

漁獲を抑える方法を決める際、客観的な科学より漁業者の意見を重んじ過ぎると危険だ。漁業者は時に、身内に有利な管理策(例・自らの都道府県への漁獲枠配分を増やすなど)を求めざるを得ない立場に置かれる。漁業者だけで方策を決めれば、政治的発言力の小さな漁業者にだけ不利な、また不公平な内容になりかねない。

そして連載初回のように、漁業者から規制強化を嫌う声は出やすい。一方で海や魚はしゃべれない。客観的な科学で代弁しなければ、いま、その海がどれだけ魚を養えるか、どれだけ獲ると乱獲に陥るリスクがあるのか、考慮できない。本来必要な漁獲抑制がしづらくなる。

今後数十年は気候変動が続く見込み。従来の海や魚のデータは通用しなくなる。現状では「科学的な評価の精度が疑わしい」と研究者を責める声が漁業者からも行政からも目立つが、責めていても状況が改善することはない。

できるのは、科学者と漁業者が極力迅速にデータを集め、分析の誤りを修正すること。最新情報を基に、生態系や資源が悪化したら早めに保全に動き、回復を早めて崩壊を防ぎ、持続的に利用できるよう努めること。科学の不確実性を口実に漁獲を抑えなければ、長い目で商材と収入を失うのはわれわれ水産業界だ。

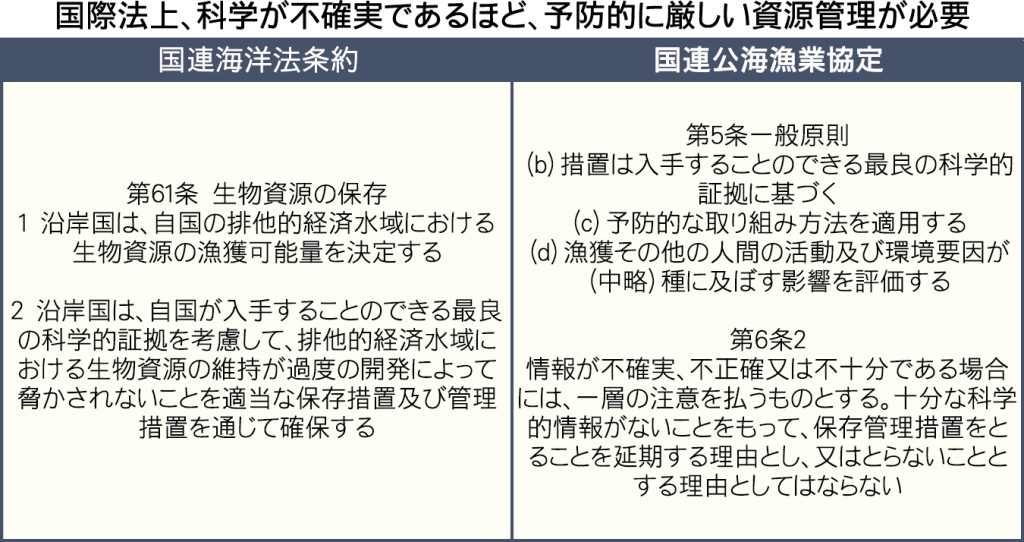

人類に海洋環境や水産資源の状態を完璧な精度で言い当てることは不可能だ。精度不足を口実にすれば、科学的な資源管理策はどこまででも緩め得る。

故に国連の各種規定では①その時点での「最良の科学的な根拠」に基づき、漁獲量を管理すること②科学の不確実性を理由に資源管理を弱めてはならず、データ不足など不確実性が高い時ほど予防的に管理を厳しくすること―を求める。これらと、日本の「科学が不確実なので漁獲規制を緩める」という政策運用は逆行する。

公務員や研究者が客観論言える体制

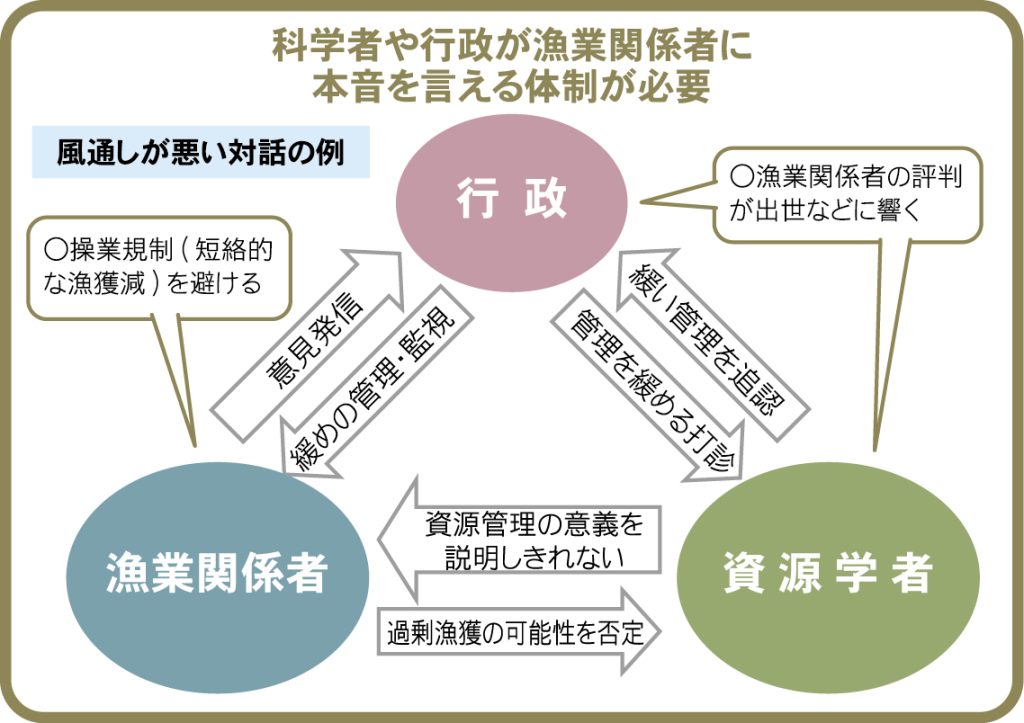

水産庁の職員は公務員であり、管轄業界から悪評を買うと、立場を損ないやすい。故に漁業団体などから悪印象を持たれることを恐れ、客観的には漁獲抑制が必要な状況でも、そう訴えづらいとの指摘が、政府内や国会議員からある。まして水産庁に予算を左右される立場にいる国の研究者からは「水産庁に本音を言いづらい」という声が絶えず、「業界の立場をみて資源管理を緩めようとする人の方が、研究機関内で幹部になりやすい」とみる関係者もいる。

本来、公平に未来志向で水産資源を保つには、行政が科学を基に第三者的・公益的に政策を決める必要がある。漁業者の声を優先して科学を軽んじることでも、漁業者に科学を押し付ける一方でもない。分かりやすく科学を示し、科学者に欠けた知見を漁業者から学び、必要なら漁業者を説得しつつ漁獲抑制への協力機運を高める。そんなバランスこそが、漁業との真の「寄り添い」、長期的にわが国の水産業と食を守るすべではないか。

事実、5年前に施行された改正漁業法では、資源管理を行政の責務と定めた。今後、漁業関係者に忖度(そんたく)して悪評を避けるより、本音で対話を図れる行政官や科学者を正当に評価したり、漁業者と行政・科学者それぞれの立場を理解し、通訳し、つなぎ合わせられる民間の人材を行司役に対話を図ったりと、体制の改善を考えたいところだ。

[みなと新聞2025年7月25日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード