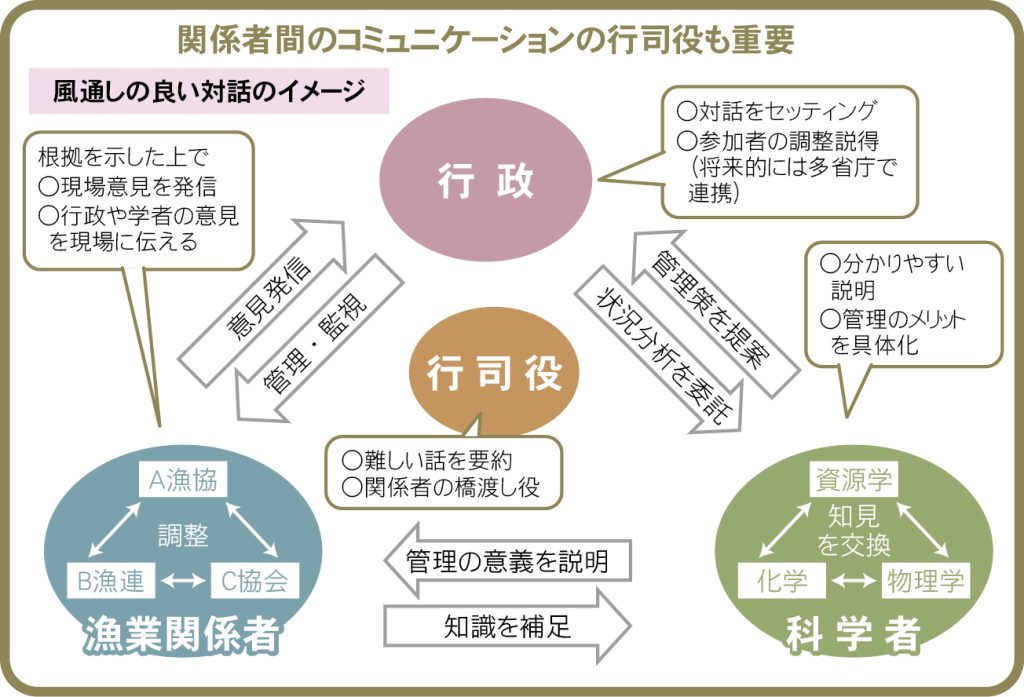

水産資源の維持回復に向け、漁獲を抑える必要がある場面で、行政は、科学を基に漁業者を説得する責務を法律上負っている。ただ、漁業者に科学を押し付けるだけで、前向きな対策機運は生まれない。分かりやすく科学を示し、科学者に欠ける知見を漁業者から学ぶ。そんな対話が必要だ。行司役となる人材の確保が鍵となる。

国と研究者も風通し要改善

厳しい漁獲規制が必要な時ほど「漁業者が理解しなければ、協力機運が高まらない」と語るのは、ある水産庁幹部。同幹部は今年、太平洋系のサバの漁獲可能量(TAC、以下漁獲枠)削減に漁業者からの理解を得られなかった一因として、「科学者の分析結果がコロコロ変わってしまった」ことを挙げる。

実際、サバの最新データや環境要因を組み入れ切れず、資源が減っても枠が絞られない状態が過去数年続いたり、逆に今年、一気に枠の縮減案が出たりしたのは連載前半で示した通りだ。分析の急変に漁業現場から不信感が強まるのも無理はない。

同氏は水産研究・教育機構などの科学者らが今年から分析の手法を変えた理由について、関係者へ分かりやすい説明がなかったとも指摘。結果、関係者が枠を大幅縮減する必要性を理解できず、水産庁も漁業者へ説明しづらかったと振り返る。

元来、漁獲枠制度は陰謀論の種として漁業者の不安を招きやすい。仮に枠の売買が合法化されると資金力のある企業に買い占められる恐れがあることから、特定の漁法や外国企業などに枠を明け渡す陰謀があるという言説がみられる。

むろん、枠の売買が合法化される予定はなく、仮に合法化される日が来ても、1経営体で買える枠のシェアや、株主の外国資本比率などを制限することは可能だ。陰謀論の信ぴょう性は薄い。ただ、漁獲枠自体に対し“うさんくさい”“不安”との声が広がり、獲り控えへの協力機運が下がれば、漁業の将来は危うい。枠の必要性を科学的に分かりやすく伝える努力は重要だ。

顔を合わせて議論機会つくる

科学を忖度(そんたく)なく、かつ分かりやすく伝える機会が必要となる。参考になりそうなのが昨年、水産庁や全国底曳網漁業連合会などの有志が、米国の環境団体エンバイロメンタル・ディフェンス・ファンド(EDF)の知見を生かして開いた「漁師の資源管理勉強会」。合宿形式で、科学者らがTAC管理やその基準となる科学についてかみ砕いて伝えつつ、漁業者が管理や科学に抱いている不信感や改善案を国や研究機関へと伝えた。

勉強会では参加者らが打ち解けるにつれ、漁業者の発言頻度が高まり、勉強会の継続拡大を求める声も続出した。漁業者と科学者が顔を合わせ、同じ釜の飯を食い、本音を言い合える空気をつくる。他の漁業管理でも応用できそうだ。

勉強会を取材した限り、研究者・行政とも社交的な対話や分かりやすい説明を得意とするメンバーがそろっていた印象を持った。同様の資質を持つ人材を多く育てられるのが理想だろう。ただし、必ずしも全員に同様の資質を求めるのは酷かもしれない。また人材育成には数年単位の時間がかかる。同会でも民間から招いた行司役が議題を整理する場面があった。

行政官や科学者が、しがらみ上、資源管理の必要性を率直に語りづらい現状も前回の通り。勉強会や資源管理の会合に民間から行司役を登用する方法は有望といえよう。

行司役のみならず、研究そのものを行う人材を増やす必要性は、連載第2回の通り。だが、国立研究機関の運営費を削減していく政府方針の中で、どこまで研究機関内部に人材を雇えるか不透明さも残る。研究機関に外部から人材を登用すべきとの意見が、水産庁周辺でもみられつつある。

[みなと新聞2025年7月28日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード