これまで政府が重要魚種に行う漁獲可能量(TAC)管理に焦点を当ててきた。ただ、日本の多様な漁法や魚食文化を支えるのは、数百種ともいわれるTAC対象外の魚たち。こうした魚種を、海洋環境が激変する中でもいかに維持回復し、持続的に利用するか。そのために必要な科学のあり方を考える。

いま考慮しなくてはならないのが気候変動。水温や海流が変わるため、水産資源の餌となるプランクトンや、すみかとなる藻場などの分布、そこで育つ魚種・量などが変わっている。

新たな環境になじむ種類の海藻を選んで育てる▽環境になじむ魚種を調べ、その魚種に合った資源管理と販促を行う▽育まれる量が減った魚は、資源回復目標や漁獲を減らす―などの対策が求められよう。

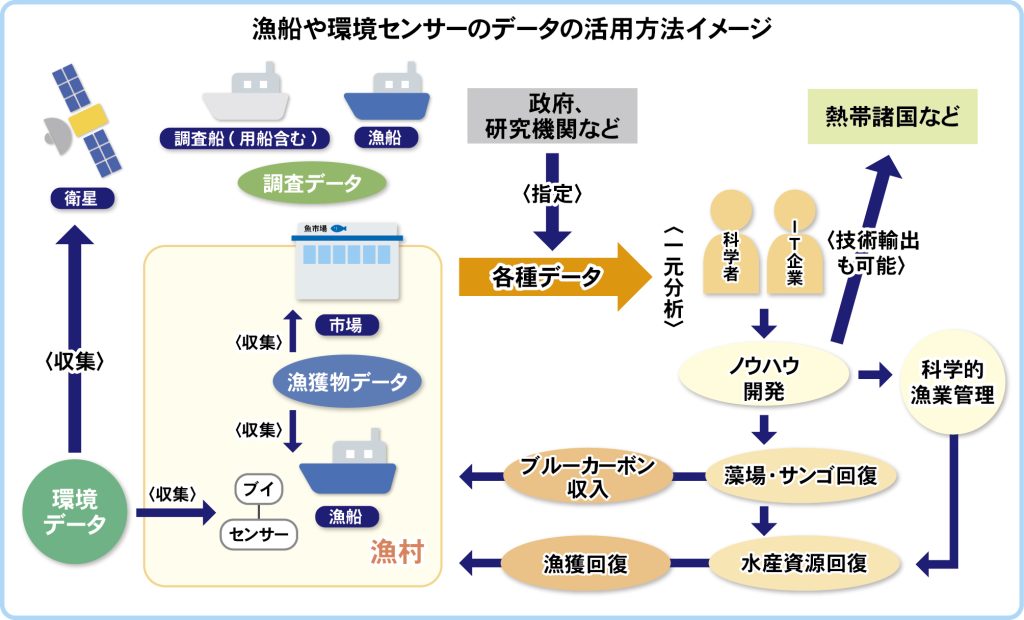

いずれの対策も、各魚種の増減やその原因を把握できなければ成立しない。期待がかかるのが今年、JF全漁連と日本財団、東京大の発表した連携プロジェクト。全国の意欲的な漁業者から海洋環境データを集め藻場づくりなどに役立てたい構想だ。漁業者と研究者が連携し、データを共有する仕組みは今後ますます重要となる。

漁業者と連携し沿岸資源捉える

課題が、魚種ごとの増減の把握。どの魚種がどの時期に増減したか分からないと、その時期にどのような異変が海洋環境に起きていたのか見比べられない。現状、国が資源評価対象としているのは192魚種で、各種の分布域となる都道府県にデータ収集が課されるが、データの具体性や確度を不安視する声は漁業関係者などから多い。

データの確度向上には調査研究の予算を確保できることが理想。漁業では買価の付く魚を追うためだ。資源が減っていても、魚群探知機などで効率的に探し出して漁獲が保たれていると、データ上は「出漁1回について獲れる平均量は減っていない、よって資源も減っていない」など誤解をしかねない。買価と関わらずデータを集める調査操業が重要だ。近年の研究予算縮減による調査体制の弱体化を嘆く声が水産研究・教育機構内外から漏れるが、同機構の調査船調査だけでなく漁業者に謝礼を払う形の用船調査も含め、方法を模索したい。

静岡県定置漁業協会の日吉直人会長が「各魚種の漁獲を定点観測的にできる定置網を、百葉箱のような役割で科学に活用できる」と提案するように、定置網も有望だ。定置網は特定魚種を追いかけることなく一定の場所で操業し続けるため、データを定点観測することが可能。大まかな資源推定に役立て得る。また、遊漁者の釣果データをスマホによるカメラ撮影で収集できるアプリなども活用し得る。

気候変動による各魚種の分布変化に合わせ、従来生息地でなかった都道府県でデータを集めることも必要となる。どこでどの魚種のデータを集めるべきか、各種データや漁業者の知識から試行錯誤していくことが重要だろう。

場造成などに科学は重要

全国で藻場造成などに取り組む漁業関係者や学識者らからは、政府の環境修復事業について、科学的な効果検証や方策の検討を欠き、結果につながりづらいとの苦言が筆者の元に多数届く。環境修復政策にも科学を生かすべく、事業の要件などを検討する必要がある。

財務省説得が焦点

財務省では、国内の漁獲の大部分を占めるTAC対象魚29種52資源に予算を集中させ、その他の魚種の把握や管理に予算を充てたがらない意見もあるもよう。だが、比較的大きな漁船でTAC対象種を狙うことの多い沖合漁業ではなく、沿岸漁業が漁業経営体の9割超を占める。日本の多様な寿司・刺身文化も、TAC対象外の数百種類の食用魚種あってこそ。TAC対象外の魚種が多くの雇用、食文化、インバウンド含む経済効果を支える。こうした社会経済的意義を基に、相応の措置は求めたい。

[みなと新聞2025年7月29日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード