連載で①水産資源の維持回復に向け漁獲抑制や海洋環境の修復策に科学的根拠が足りない現状は要改善②そのために海洋環境や水産資源の現状に科学の精度向上が必要③科学の予算と人員確保が必要④科学を基に漁獲を抑える必要性を漁業者に伝え漁業者の知恵を交え対話する場が必要⑤場の行司役となる人材が必要⑥必要な人材確保を民間登用も含め検討すべき―と分析した。科学的な対策が、漁獲可能量(TAC)の対象でない魚種の維持回復に重要なことも前回示した。現状のままだと、資源を守るため努力する漁業者が報われぬまま、資源が減り続けかねない。

資源管理協定 実効性に疑問

国がTACの対象魚種を増やしづらい場面はある。魚種別で漁獲量を制限すると、狙っていないのに対象種が獲れてしまった時の対処が難しく、資源研究や漁業監視のコストもかかるためだ。TAC対象外の数百の食用魚種の管理は、県などが認定する「資源管理協定」が主となる。

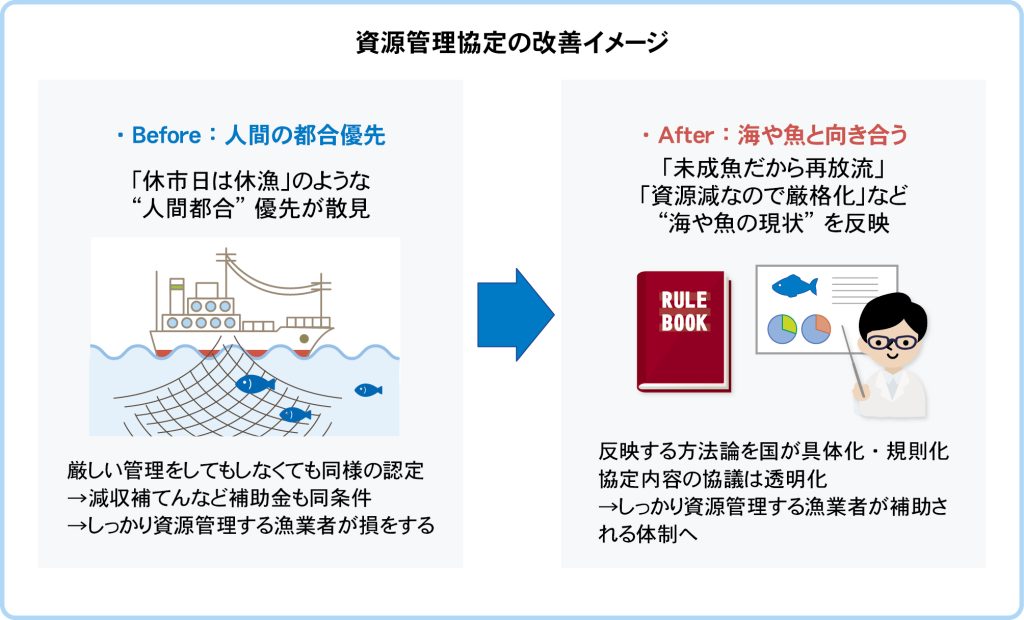

同協定は、現時点の最善の科学に基づいて目標および取り組みを定め、公表し、数年に一度見直さなければいけない。ただ、現状の協定の大部分の内容は科学的根拠を欠くと、水産庁内外から疑問の声がある。

国と秋田県の資料によると、現状の協定の91%は休漁措置。休漁内容を調べた専門家らからは、休市日やしけの日、魚が来遊しない時期など、元々漁に出ていないタイミングを形だけ休漁扱いしているなどの事例が多数報告される。

国内に、科学者と連携し効果的な自主管理を行い、資源の維持回復が認められる漁業者は一定数いるが、少数派にとどまる。漁業者らから筆者に「科学者と意見交換して自主管理策を定めたが、同じ資源を獲る漁業者の1%も参加していないのでは。参加済みの漁業者からも『厳しく縛られたくない』との声があり、管理内容を協定に書き込めてもいない」「自社だけ厳しく自主管理をしているが、同じ湾で同じ魚種を獲る別の漁業者が非協力的。協力が必要な根拠を示そうにも、地元行政が資源調査に消極的」などと問題提起が続く。

資源管理協定は、漁業者への減収補填(ほてん)など、補助金類の要件でもある。漁業者から見れば、科学的な資源管理で漁獲を我慢するより、形だけの資源管理で漁獲を我慢せず、かつ補助金ももらえる方が合理的。資源を守ろうと努力する漁業者がむしろ損をしやすい、いびつな実態がある。

努力する漁業者が損をせず報われる補助の体制構築は急務だ。料理人の有志団体シェフス・フォー・ザ・ブルーは6月、農林水産省に資源の研究と管理を強めるべきとの提言書を提出。この中で、資源管理協定の運用を科学的に行うための規則づくりも要請した。

その他、資源管理の枠組みに組み込みづらい遊漁者の管理、各種漁獲規則の順守確認の効率化なども今後の課題となる。

水産予算の構造にメスを

最大課題は研究投資

連載を通じ、科学現場の人材が足りないこと、背景に近年の水産研究予算の削減があることも繰り返した。小泉進次郎農水相と自民党水産総合調査会は、近年の水産予算が漁船数維持や減収補填などの補助金類に偏っていたと分析。研究予算への投資を重要課題に掲げる。

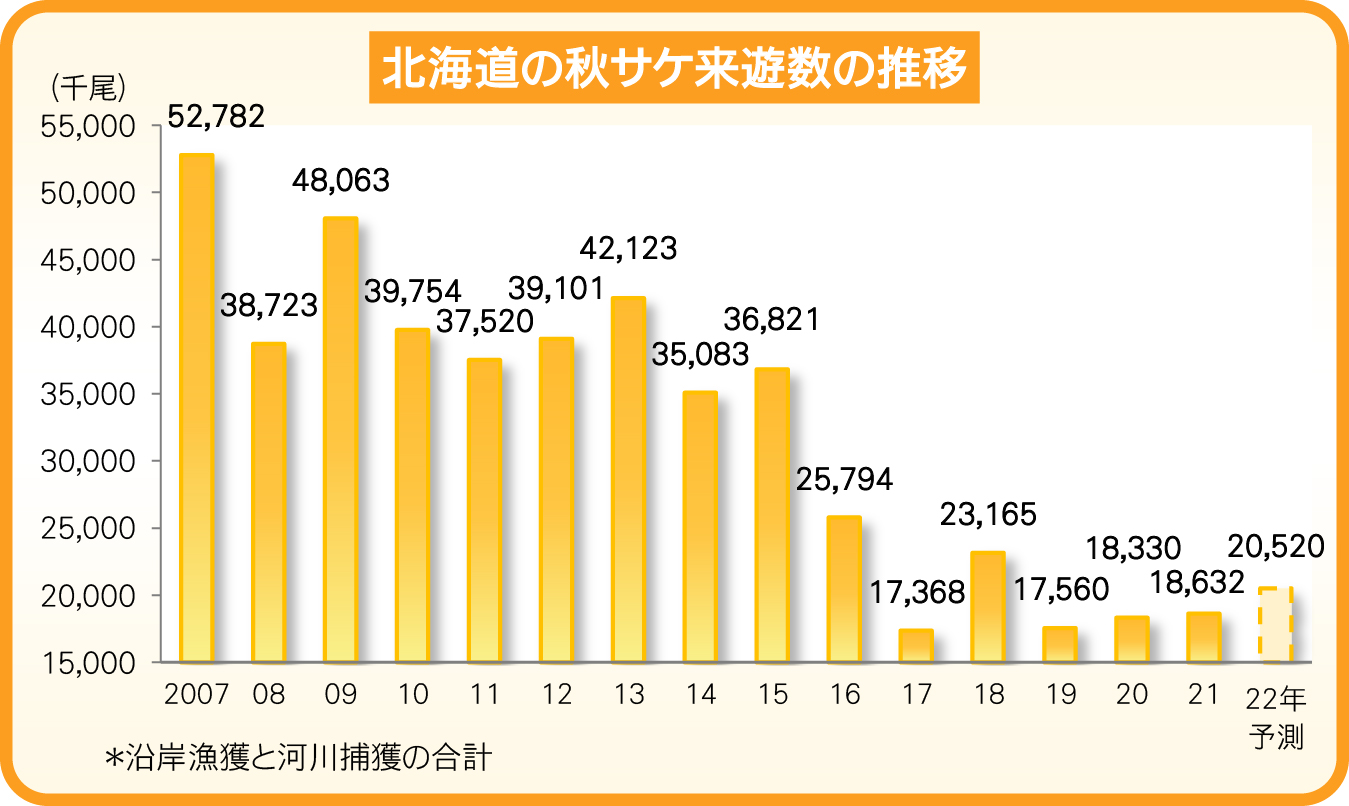

連載冒頭の通り、わが国の沿岸・沖合は最近40年で7割以上の漁獲を失った。大きな原因は資源の減少だ。言うまでもなく、資源の減少の主要因に気候変動はある。気候変動は向こう数十年続く見込みで、米トランプ政権など気候変動対策を嫌う動きもある。海洋環境や水産資源を従来のまま守ることは不可能に近い。ただ、失われる水産資源の種類や量を抑える努力はできる。

その努力こそが極力、客観的に海や魚の現状と向き合う科学であり、科学を生かして環境修復策や漁業管理を改善し続けること。これを怠り、楽観的に科学を解釈して漁獲規制を緩めても、補助金で漁業経営を延命しても、対症療法にとどまり、資源と水産業は衰退を脱せないだろう。

こうした指摘は、一部の方を傷つけ、論争を生むかもしれない。だが口をつぐんで水産業を壊してしまえば、数十年ないし数年以内に、われわれ業界を筆頭に、より多くの人が、より深く傷つく。手遅れまで残された時間は、恐らく長くない。勇気を持って現実を直視し、対症療法でなく本質的な対策を採ることが、今、前線を担う私たちの責任では。そう問題提起し、筆を置きたい。

※この連載は今回でおわりです

[みなと新聞2025年7月30日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード