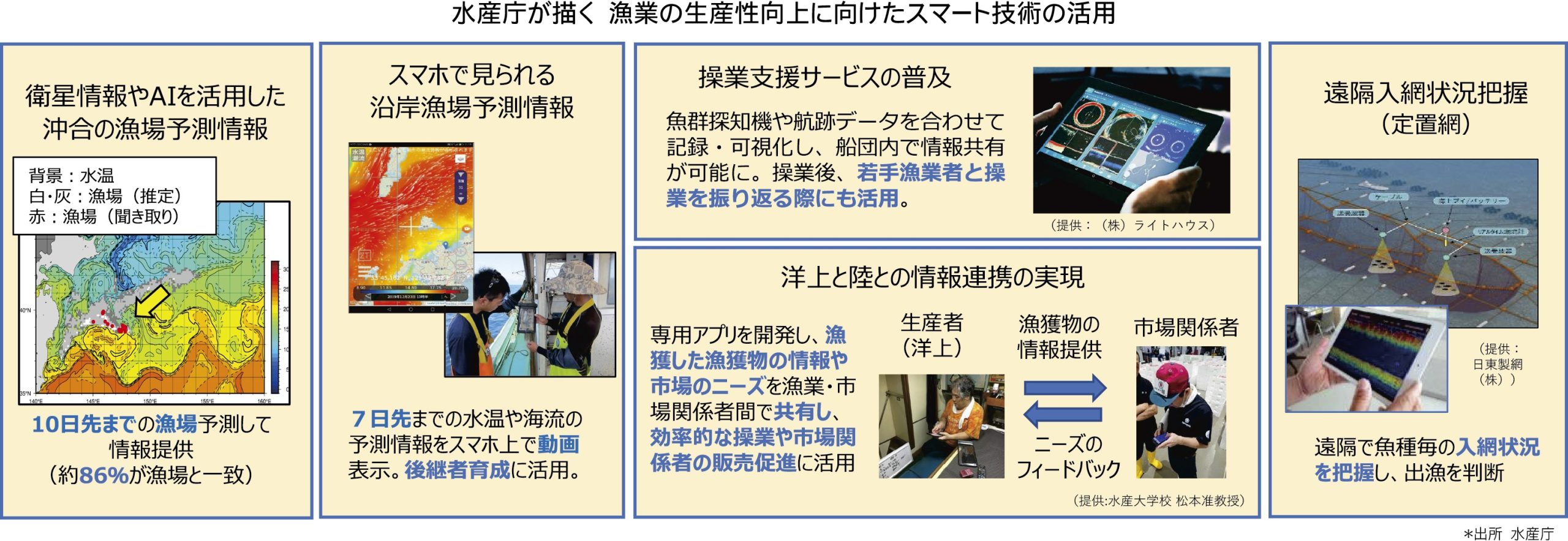

スマート化により、操業効率の改善やコスト削減がかなう例が出ている。

漁場探しに効果 船団束ねる手法も

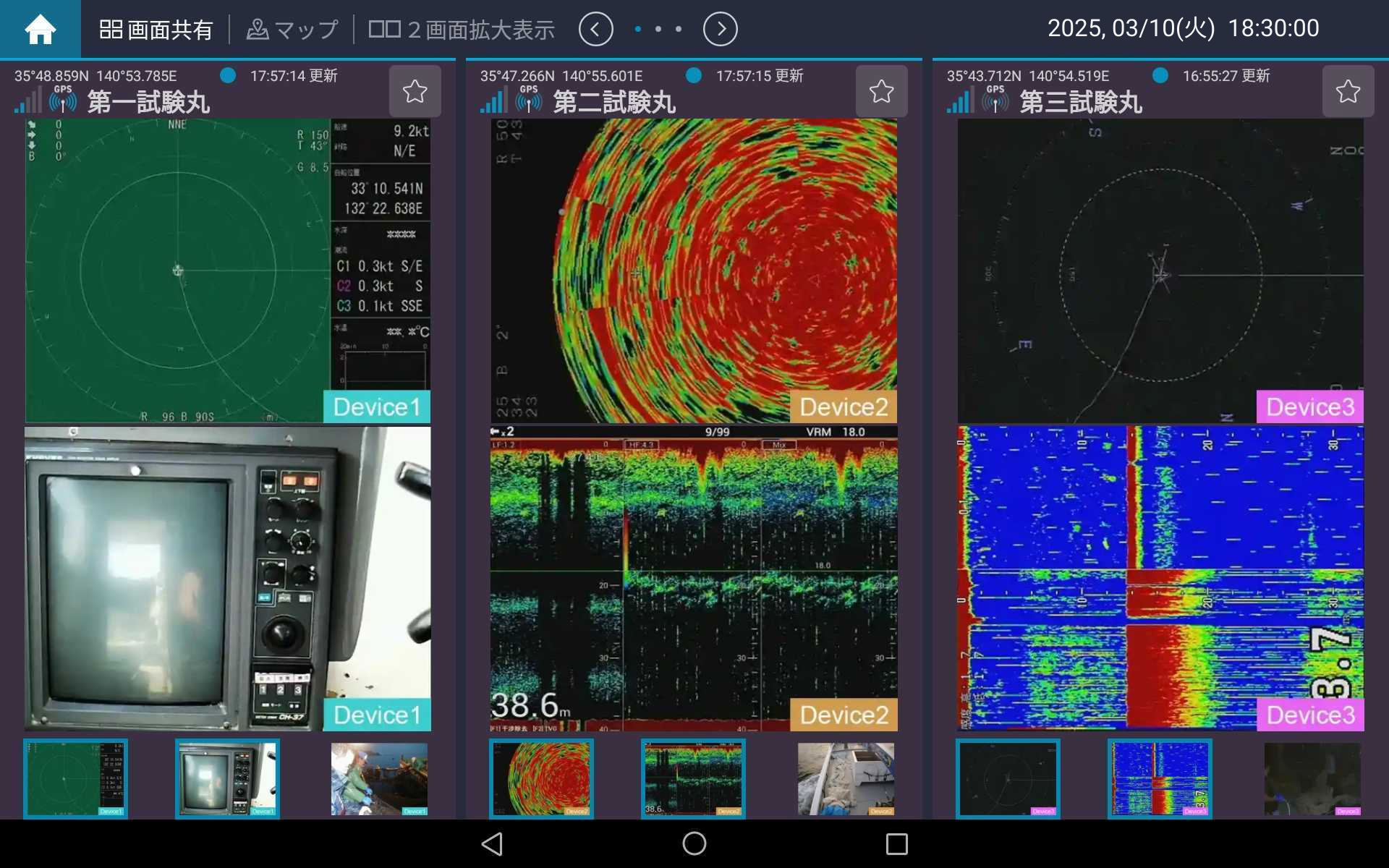

ライトハウス(福岡市)のサービス「ISANA」は、多様な漁業データを整理し巻網や引網の船団の漁場探索を助ける。複数の漁船でリアルタイムの魚群探知機やソナー、航跡などのデータを共有可能。好漁場を選び、その漁場に無駄な燃油を使わず各船が向かえる。近年は特にカツオ・マグロ漁場探索の能力が向上し、一本釣と延縄のシェアを伸ばした。

元々電波の届きづらかった沖合域でも、米国スペースX社の衛星を用いた「スターリンク」によって、従来1000万円近かった初期費用を40万円ほど、20万~30万円した月額使用料を7万円弱程度でも利用可能に。同社は収入の増減が激しい漁業に寄り添うべく「使った月だけ料金を頂くなど、ご負担を避けるよう工夫している。将来的にシェアを広げ、不慮の事情で利益が出なかった方への負担を下げるなど料金体系を検討できれば」と展望する。

オーシャンソリューションテクノロジー(OST、長崎県佐世保市)のサービス「トリトンの矛」は、漁業者の「資源を守りつつ、いつ、どの魚を、どの漁場で、どれだけ獲るべきか」の判断の高度化を目指す。漁船位置の衛星情報・海水温・操業回数・時間が手軽に記録でき、海況条件に加え、今後は市況など、システムにたまっていくデータを人工知能(AI)で分析、漁場を予想するためだ。漁場予測で若手漁業者がベテラン水準の漁獲を実現した例もある。

定置などデータ化 資材費削減に一役

北海道斜里町のサケ定置網では、日本事務器(東京都渋谷区)がスマホなどに向けて開発したアプリでデータを収集・活用。各定置漁場に設置した流向・流速計で、漁業者は陸から「この流れだと網を起こせない」などと判断でき、漁の“空振り”防止やコスト削減に寄与する。またアプリを通じ、各漁場から市場に水揚量を速報。市場は速報に合わせ氷や運搬車両を用意でき、買受人も集まりやすくなっている。

同アプリでは、漁業者が操業の結果や気になったことを、日時やその時に船がいた位置情報とともに記録できため、新規就漁した刺網漁業者が、漁場情報などのノウハウをメモしていくため活用するなどの例もある。

その他、国内の定置網では、魚群探知機やカメラによって網内の様子を遠隔から観察し、網起こしの可否や漁獲量を予測する事例が複数。海況情報の活用事例としては、九州大の高精度海況予報を基に漁場を選び、燃油代削減や漁具流出防止を図る延縄船団もある。

操業そのもの自動化も

水産庁は来年度の予算要求に、巻網の自動操業に向けたAI技術の開発を盛り込んだ。漁業者の減少や高齢化を見据え、適切な漁船の進入方向や船速、投網タイミングなどを計算し、漁業の自動操業に結びつく技術をAIを活用して開発する構想だ。

需要に応え増収 市場との連携にも

水産大学校(山口県下関市)の開発したタブレット端末用アプリは、同市の沖合底引網全船と市場を結ぶ。漁船には、その時々で市場ニーズの高い魚種を調べて狙える▽水揚金額を精緻に予想できる▽操業日誌の記入の手間が減る上に日誌と漁場データを自動でひも付けて振り返れる―などの恩恵があり、1航海当たりの水揚金額は2019~22年にかけ6割増。市場側にも、漁船の入港前の時点で魚箱などの資材を過不足なく資材を準備できる▽漁船側に入港してほしいタイミングを知らせられる―などメリットが出ている。

[みなと新聞2025年9月16日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード