日本沿岸・沖合の漁獲量は2022~24年に300万トンを下回り過去最低を更新。ピーク時(1984年)の3割を割った。主要資源の多くが減っているとみられ、政府は漁業管理による資源・漁獲の回復を目指している。ただ、漁業管理の根拠として必要な、各魚種の資源量、増減など実態のデータは不足。効率よく資源の実態を把握し管理するため、ICTなどスマート化は欠かせない。技術開発に加え、政府の主導と制度化が重要となる。

TAC算定精度と迅速性の向上

水産資源の増減やその原因を極力リアルタイムで把握してほしいという要望は高い。従来、国が主要魚種に定める漁獲枠(TAC)は、資源量などのデータ収集と分析、分析結果の枠への反映手続きで2年ほどラグが生じる。この2年の間に資源が想定より増えていれば、資源が豊富なのに漁獲が過剰に規制されて伸び悩み、逆に想定より減ってしまえば乱獲を起こしかねない。

漁業現場からは「魚群探知機には魚影が豊富に映っている。想定より資源は多いはずだから増枠を」といった声も。これを受け、水産研究・教育機構は今年度、巻網漁船の魚探のデータをサーバーに転送し、資源状態をどの程度正しく把握できそうか検討を強める。

検討課題は「魚探がどう反応するとどの魚種か。反応が強いとして、尾数が多いのか各個体が大きいのか。従来の調査方法と見比べてどのような長短所があるか―など」(同機構担当者)。人工知能(AI)での自動分析に向けて実用性をはかる予定だ。

魚探に加え、有望視されるのが魚体サイズの自動計測技術。魚のサイズが分かれば年齢を推定でき、年齢別でどれだけ漁獲されたかが正確に分かれば、漁期後に海に生き残ったり産卵したりする資源の量も高精度で予測できる。ベルトコンベヤー上で運ばれる魚体のサイズを自動的に撮影・計測する技術は長崎・松浦で実装されており、計測コストの低減に貢献中。「ベルトコンベヤーがない港でも、人が撮った写真の自動計測でコストは下げ得る。技術開発と普及を進めたい」(同)

水研機構担当者は、漁業のスマート化による資源評価の高度化に期待しつつも「漁業だけでなく調査船のデータも重要」と強調する。「漁船からのデータは、どうしても漁業者がよく行く海域に偏る」ためだ。近年、政府による研究予算の縮減で調査船にコストをかけづらくなっている一方、資源や研究の行く先を案じる漁業者らからは「データ収集に協力したい」という声も目立つ。こうした協力的な漁業者から研究機関が船を借りて合同調査するなどの連携も実現し得る。

沿岸資源の把握に強制力が不足

漁獲枠が設定され、枠の算定に多くの調査コストを充てられるのは、資源量が多く、沖合の大規模漁業でまとまって獲れる魚が主。ただ、沿岸の小規模漁業では、枠のない魚種の状態を把握することも大切になる。

この際「この海域で、あの魚種を何トン漁獲するため、何時間網を引くこと(漁獲努力量)が必要だった」などが「その海にどれだけ資源がいる」かの重要な指標となる。漁船がいつどの海域で操業したかは、船舶監視システム(VMS)などで航跡を記録すれば低コストで検証できる。この指標を基に漁獲制限と資源回復を実現した例として、新星マリン漁協(北海道留萌市)とはこだて未来大学(北海道函館市)のナマコ管理は広く知られる。

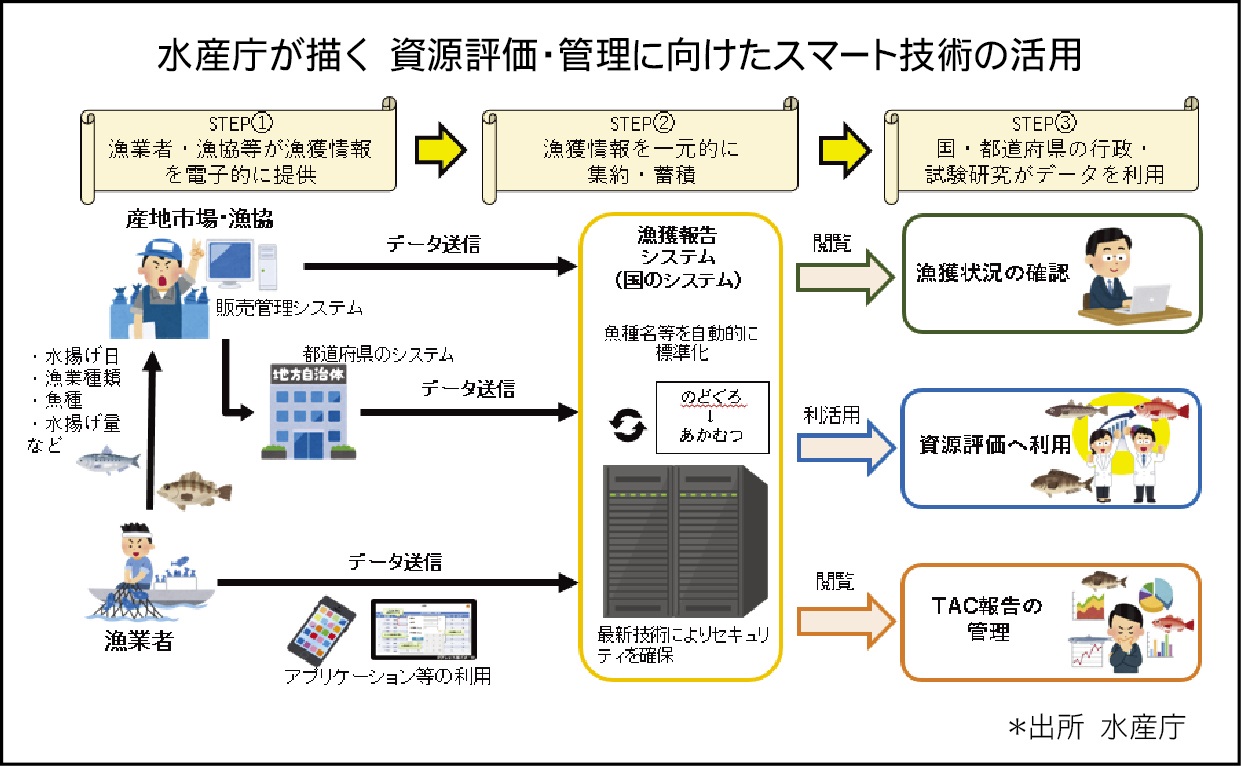

だが現状、沿岸漁業のデータは少ない。詳細な魚種別漁獲量などの報告義務がある沖合漁業と比べ、沿岸漁業の報告義務が緩いためだ。水産庁主導で、全国の産地市場の大部分から沿岸漁業含む魚種別水揚量データを集積するシステムが導入されたが「県によってデータのフォーマットは異なり、漁獲努力量や魚体サイズが記録される例は少ない」(同)。さらに機構は各都道府県の許しがないとデータにアクセスもできない。

背景にあるのが、漁業者の商売上の懸念。漁場や魚価がリアルタイムでライバルの漁業者・買受人に知られるのは好ましくなく、それを県行政も推進しづらい。ただ、県が反対するからと資源把握や維持回復ができないままでは、水産業にも食料安保にも傷が残る。政府に対し「県や漁協から強制力を持ってデータを得られる枠組みが必要」との声が、各地の研究者や民間企業などから広く出つつある。

義務だけでなく不安の緩和を

国が都道府県にデータ提出を強制するだけではなく、漁業者などの不安を緩和することで、協力機運を高めたい。提出するデータ項目ごとに「行政にしか見せないもの」「一定期間を置き公開するもの」「すぐ公開するもの」を分ける、秘匿性が必要なデータを漁業者から受け取る人(研究者や科学者)は漁業者とデータ保護に関する契約をしっかり結ぶ、などの工夫は可能だ。

余計な作業が都道府県や漁業者にかからぬよう、集めるべきデータ項目を科学者や行政が過不足なく選び、周知することも必要。どの魚の資源を把握する必要があり、どのような手法が有効で、その手法にどのようなデータが必要か。そのデータのうち、全漁船から集めるべきもの(例・漁獲枠の順守証明など)と、一部の漁船から集めれば事足りるもの(例・詳細な魚体サイズ組成)は何か。気候変動で魚の分布が変わる中、データを集めるべき魚種をいかに柔軟に変えていくか。こうした議論の場をつくるには政府の主導が不可欠となろう。

漁業現場でじかにデータを集める際、負担軽減にスマート技術が活躍する。日本事務器(東京都渋谷区)のサービス「MARINE MANAGER +reC.」は、漁業者が操業中にスマホアプリ上のワンタッチ操作で操業の開始・終了時刻・位置情報を記録できる機能を実装。実際に網を引いた時間や漁獲量を記録し、資源の増減の把握や、自主的な資源管理に役立てる事例もある。

ライトハウス(福岡市)は、従来沖合漁業者が市場に魚を卸す際の紙の仕切り書をタブレット端末などに電子入力し、国に報告する漁獲成績報告書に転用できるアプリを開発。国内の一部の漁法ではすでに実装され「報告作業時間が10分の1になった例もある」(同社)

世界で広がる違反監視への活用

漁船が操業規則を守っているか、確認する際もスマート技術は役立つ。位置情報や漁具の動作をセンサーで捉えて操業活動を把握できれば、禁漁区への入漁や、漁獲規制対象種の漁獲を隠蔽(いんぺい)する目的の監視員のいない場所への水揚げを防げる。漁獲隠蔽目的の魚体投棄を防ぐため、漁船に動画カメラを置く例もある。電子監視は欧米のみならずアフリカなどでも拡大。監視を受けることで自国の漁業の合法性をPRし、国際市場への輸出や金融機関からの信用獲得に役立てたタイ国水産大手・タイユニオンなどの例もある。

漁業データの収集は漁船数の多い国ほど徹底が難しくなるが、わが国は漁船が多いながらも実現の期待が持ちやすい構造だ。日本各地には漁協と魚市場があり、そこに水揚げが集中。そこを重点的にモニターすればよい。

南アジア諸国迅速 意思決定が光る

インドネシア政府は資源の評価や管理、漁業者の脱税防止のため、各漁船の漁獲を把握したい方針。一定以上のサイズの漁船に登録制を敷き、行政指定の港でのみ水揚げ可能としてそこを監視する、日本的な管理を進めつつある。

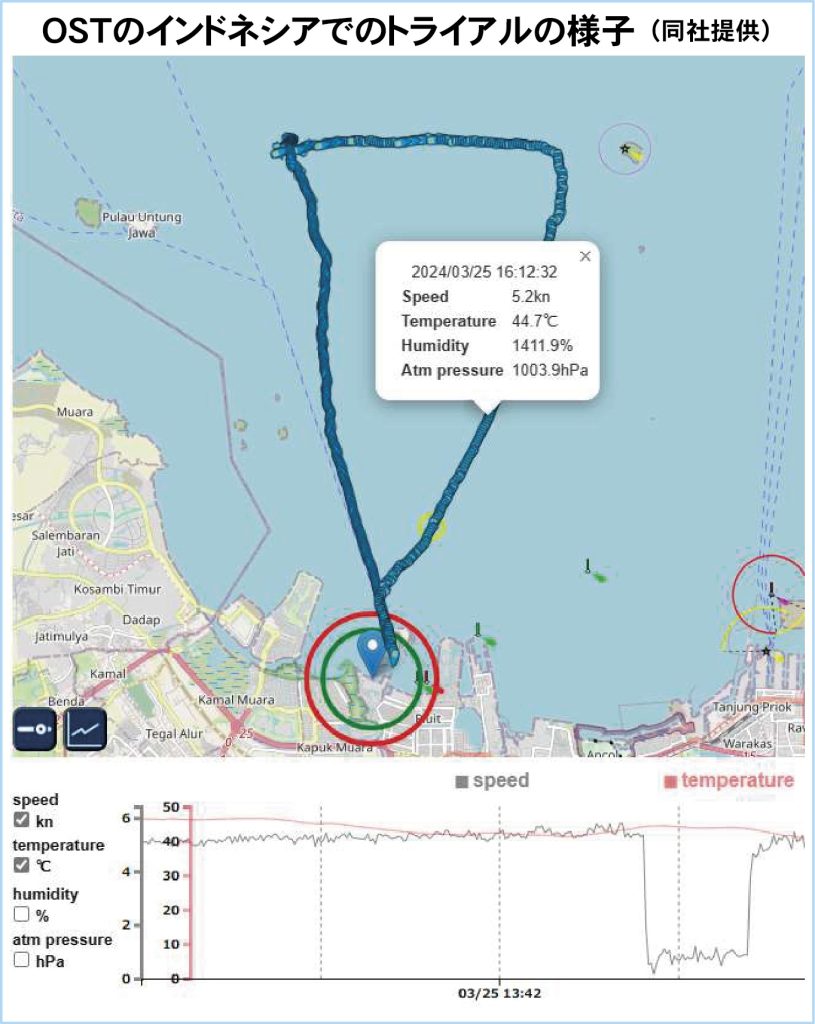

オーシャンソリューションテクノロジー(OST、長崎県佐世保市)は同国でVMSより低コストな漁船位置データ収集システムを開発。短い時間間隔で詳細な航跡が分かるため、漁船がいつどこで操業行為をしたか、他の船と貨物の転載をしたかを可視化しやすく「漁獲努力量、資源管理の規則順守などを同時にみられる」(同社)。7月には同国政府と覚書を結び、同社システムを資源管理に向けた論文執筆と政策提言に用いることが決まった。システムの実装隻数が多いため、機器類の単価は大幅に下がり、比較的小さな漁船にまで導入を広げやすい。

同社はモルディブMSRO(宇宙研究機構)とも覚書を結んでおり、フィジー、マレーシアの政府ともシステム実装を協議中。「各国とも資源や漁業の管理で利益を得るのは国民という考え。政府の意思決定と予算措置へ向けた動きが迅速だ」(同)

本来、こうした実装に有利なはずの日本だが機器類の購入費用が高額で漁業者にとって負担となるケースが多いという。「それだと普及は遅くなり、システム企業側の撤退も進む。資源を評価・管理し漁業が続くことは、食糧のみならず、外国船監視・国防などの観点からも重要。日本でも政府の意思決定が重要では」(同)。同システムは国内だと一部行政が実装しているが、国家レベルでの意思決定が、資源や漁業の的確な把握・管理の鍵となりそうだ。

[みなと新聞2025年9月16日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード