環境団体のEDF(エンバイロメンタル・ディフェンス・ファンド)ジャパンは15日、東京都内で水産庁職員や科学者、漁業者などを招き、気候変動の下でいかに水産資源の状態を科学的に調査評価し、資源管理するのかをテーマにセミナーを開いた。

登壇者らは、気候変動で減る魚種を守りつつ、増える魚種を持続的に利用するための方法について議論。海の環境や資源の状況を調べるためのデータを漁業者から集めたり、研究者を官民から募るなど、科学面の充実を必要視した。複数の識者は、現場から納得を得た上で科学的な漁獲抑制などを進める目的で、漁業者と研究者による合同調査や勉強会を開き、政策の経済効果の可視化を進めることを推奨した。

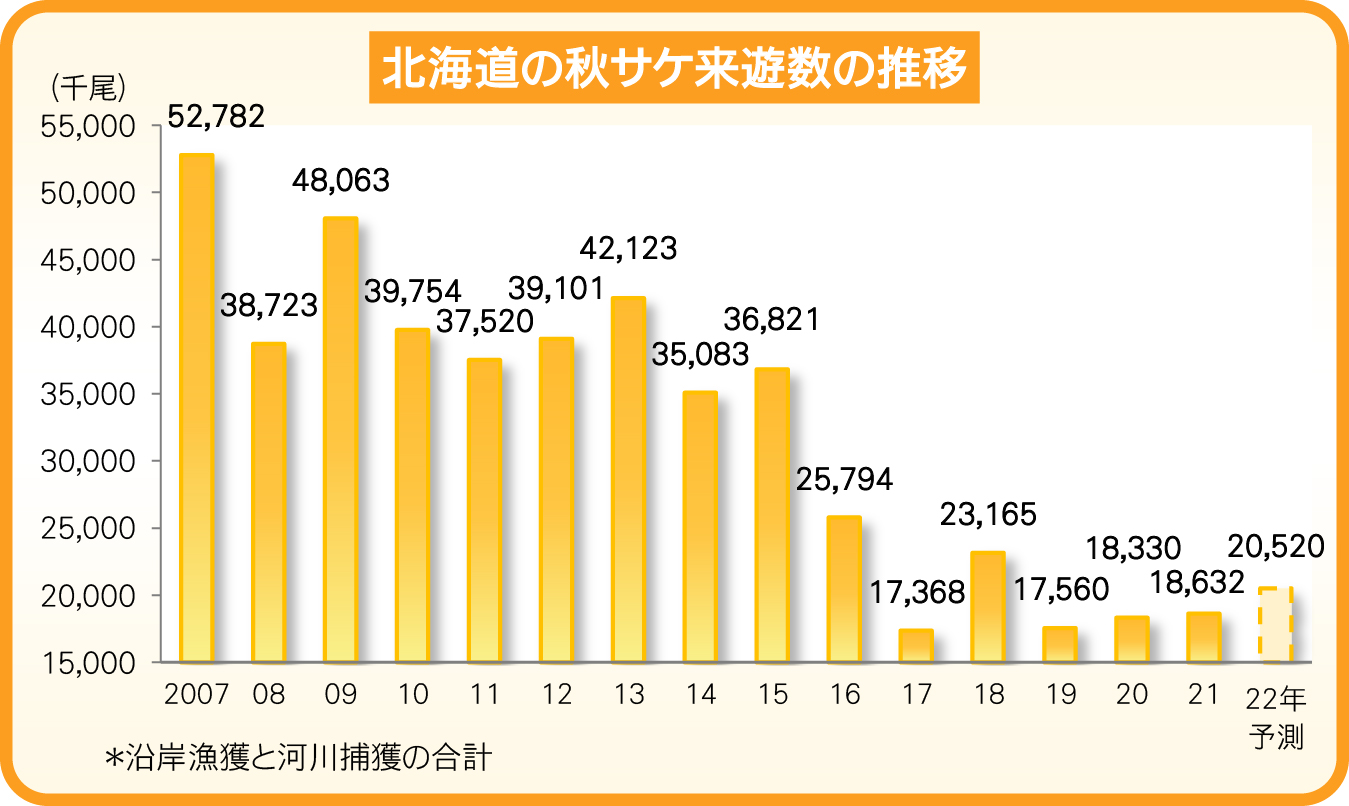

水産庁の赤塚祐史朗資源管理推進室長は、日本近海の水温上昇について説明。三陸沖などの水温上昇が世界的に見ても急速に進んでいるというデータを示し、水産資源への影響があるとみた。

水産研究・教育機構の山崎いづみ戦略部研究主幹は高水温が魚に与える影響について紹介した。サンマは日本沿岸の高水温を嫌い沖合に逃げたが、沖合が餌不足になっている。マイワシやサバも、高水温で栄養価の高いプランクトンが減ったために痩せたとみられる証拠を示した。水温や、海域の持つプランクトンを育む力、資源の生息範囲・成長などをより迅速に把握すること、そのために水研機構などの調査評価体制を強化することが必要だと訴えた。

宮城県の松浦裕幸水産業振興課長は、同県の漁獲実績を基に、冷水性の魚種が減り、暖水性の魚種が増えていることを明示。トラフグやタチウオなどの増えた魚種を獲るための操業転換の支援に県として取り組んでいるとした。その上で、漁獲の伸びている魚種に漁獲圧が高まりすぎないよう、生態学を生かしながら資源管理策を模索すること、養殖でも環境変化に合わせ技術改良や飼育種の見直しに努めることなどを展望した。一方で増えた魚種や気候変動下でも減産が少ない種にも、増産に限りがあると認めた。

EDFの紹介で米国政府と交流した水産庁や水研機構の職員らも登壇。米国では水産資源も生態系の一部という見方から、大型魚や海洋性哺乳類の餌としてマイワシやオキアミ、マスノスケを獲り残す管理をしていることなどを紹介した。

東京大の阪井裕太郎准教授は、JF全漁連と行った米国東海岸調査の結果を発表した。海にどれだけの資源がいて、どのような資源管理をすればどのように増減しそうか、と推定する数式モデルの設計に漁業関係者が参加しており、政策の効果が出そうかの経済学分析を交えることを解説。漁業者と科学者が合宿形式での合同勉強会(MREP)や共同調査を通じて連携し信頼関係を強めていること、科学的な情報に透明性を持たせることが漁業者の政策への理解につながることも指摘した。

元水産庁次長の宮原正典氏は、漁業者と科学者の合同勉強会の日本での開催について質問。阪井氏は「日本もどんどんやるべき。ただし日本は圧倒的に漁業者が多く、難しさもある。米国は漁業者が企画運営するが、日本は水試などがやってもいいのでは。大事なのは漁業者が何を知りたいか聞き取って、身に付ける機会をつくること」と分析。赤塚氏も「海の状態が変わって、(資源管理の)基となる資源評価にご理解いただくことがますます必要。(漁業者が)何が知りたいか知る努力が重要」と続けた。

水産庁資源管理推進室の加納篤課長補佐は、漁業者との対話役となる研究者らが「やることが多すぎていっぱいいっぱいな雰囲気」とコメントし、業務にめりはりをつけて労力を捻出するアイデアを出した。UMINEKOサステナビリティ研究所の粂井真代表は研究者不足に対し「民間や大学、ベンチャーへの委託」を推奨。漁業者からデータ提出義務を強め、地域それぞれで環境変化に合わせ資源管理や漁船数などを練ることも提案した。

[みなと新聞2025年5月16日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード