スルメイカ漁獲枠(TAC)の増枠に、乱獲と資源減のリスクが伴ったということを本連載2回目で示した。増枠を求めた関係者らの主張は、枠が少ないせいで漁業者の生計が脅かされるという視点に偏った。枠による目先の損失だけでなく、枠の緩さが将来の資源・漁獲を崩壊させるリスクまで考慮できれば、より冷静な議論と政策が生まれた可能性がある。スルメに限らず、リスクをやさしく示して漁業の行くべき道について対話する、そんな場と人材が必要だ。

水産研究・教育機構の現場から筆者に対し、人手不足の嘆きが多く届く。2018年の漁業法改正以降、資源評価の精度向上を求める漁業現場からの要請が強まったり、評価対象の魚種が増えたりしたため、「評価担当者はデータ解析に加え、各種会議の資料作成に忙殺される。漁業者との交流・意見交換の機会が失われて資源評価結果が現場の感覚と一致しない場面もみられ、科学と漁業現場の乖離(かいり)が進んでいる」(機構内のベテラン)。

この忙しさに加え、「資源研究の予算が減り、地方の人員が減っている。科学を基に対話ができる人材は、もっと必要」との意見もある。対話は重要なテーマといえる。

分析の不確実性許容した管理を

2回目で考えたように、海にいる資源の量や、そのうちどれだけ獲ってよいのかというTACを的確に計算できる体制は大切だ。ただ、海や資源の科学は必ず一定の誤差が伴い、不確実なものである。不確実なりに、いかに資源を崩壊させるリスクを下げたり、減った資源を早く確実に回復したりできるか、運用面はより重要になる。

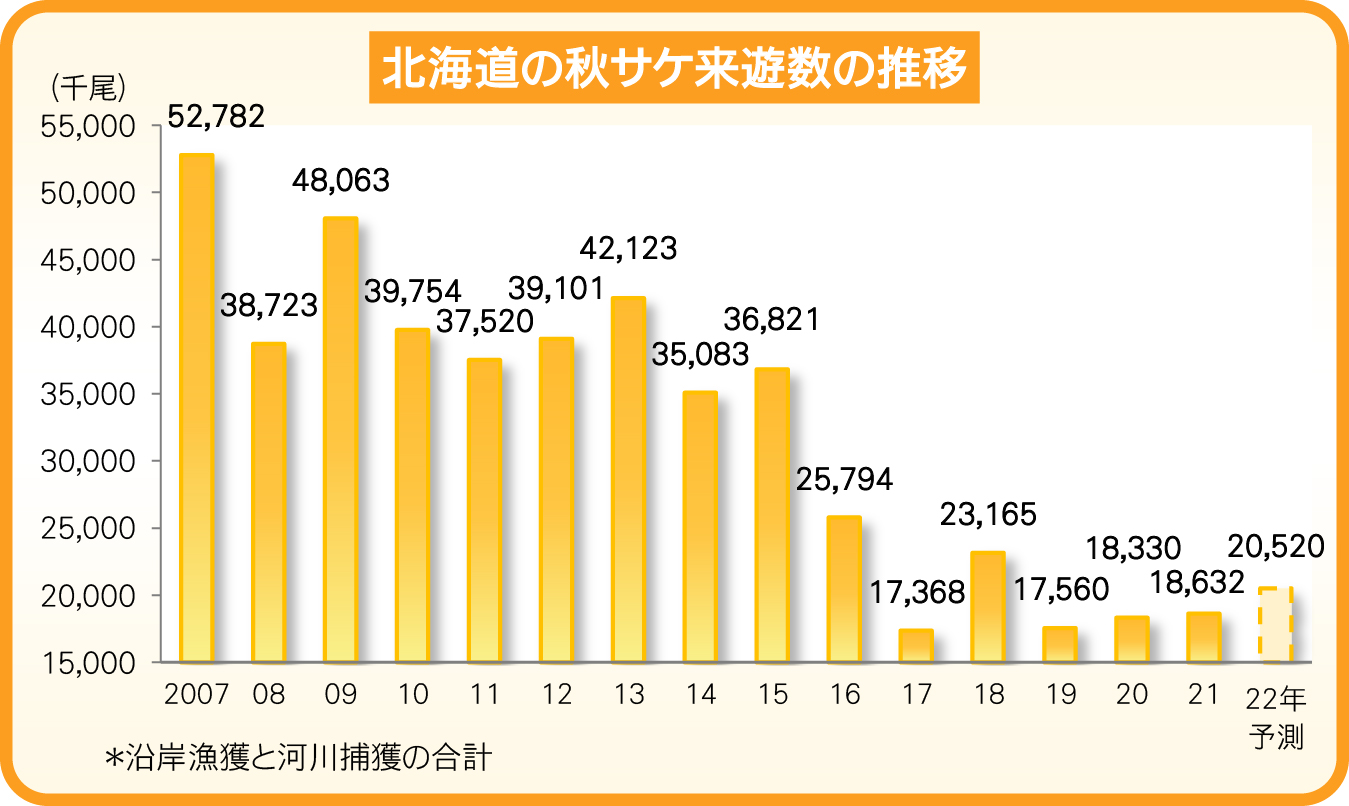

科学が不確実なほど、「さほど資源が少ないとは限らない、もっと獲らせてほしい」という漁業者の声は高まりやすい。これによって、サバの枠が科学者の勧告ほど削減できないなど、国内で資源減リスクが高まってきた経緯は、7月の連載「不確かな環境に挑む」などで書いた通りだ。

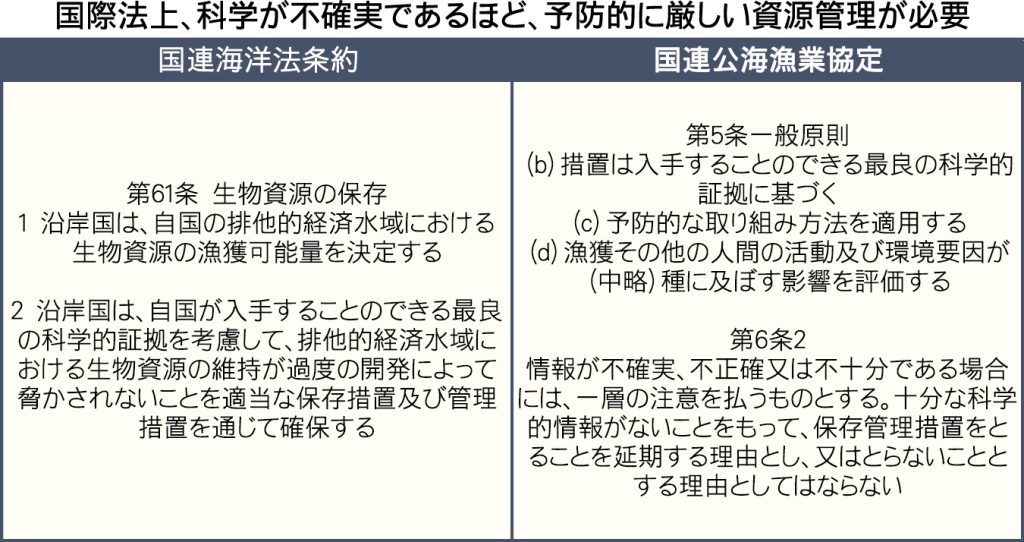

だが、国際法では科学が不確実なほど、資源が少ない前提で漁獲を抑えるよう求める。様子見で短い期間に漁獲を抑える方が、乱獲によって資源が何年も回復できなくなるより、漁獲や水産経営へのリスクが少ない…という予防原則は理にかなう。

国内でも、一部漁業者の反対を説得するなどにより、漁獲を生物学的許容漁獲量(ABC)以下にし、スケソウダラ日本海北部系群は回復基調に入った。漁獲をABC以下に抑えるまで資源回復が始まらなかった00~10年代の太平洋系のマサバやマイワシの例もある。科学や未来が不確実だからこそ、資源の低迷時にはいっそう慎重な漁獲制限が重要になる。

無論、予防的な漁獲制限は、目の前の収入がかかる漁業関係者にとって、必ずしもすぐ同意できるものではない。とはいえ、慎重な漁獲制限は漁獲を妨げる目的ではなく、資源と漁獲と水産業を守るためのもの。日本には漁業者の減収を補填(ほてん)する漁業共済・積立ぷらすなどもある。漁船によっては複数の漁法を使い分けて、例えばイカ釣の漁獲枠が足りなくても他の漁法・魚種で漁獲できる可能性もある。

慎重に漁獲を抑えることなく資源をつぶした場合に、どれだけ長期間漁獲が失われかねないか、漁獲を抑えた場合に水産業者の生計をどう支えられるか。科学者や行政官が漁業者に寄り添って分かりやすく伝えたり、科学者に足りない知見を漁業者の知恵から得たりという対話によって、関係者同士が尊敬と信頼をし合えるよう努め、資源回復への協力を強めたい。

水産庁内には資源研究者に「漁業者との対話に積極的でない人が目立つ」「説明が分かりづらい」など、不満の声もある。ただ、資源研究に必要な生物学や数学などの能力と、対話能力は必ずしも一致しない。全ての研究者に対話能力を求めるのは酷でもあろう。

笹川平和財団の小林正典上席研究員などが提案するのが、多くの関係者が理解し合うため、「外部専門家やファシリテーター(行司役)が複数入ること」。行司役が漁業者と人間関係をつくり、信頼を得て、科学との懸け橋を担う発想である。

事実、行政や傘下の科学者は職務上の立場・予算などを議員や票田の漁業関係者に左右され、漁業者の嫌う話をしづらいとの証言が政府内外からある。漁獲削減の必要など嫌われやすい議題も、行司役を行政の外から登用できれば、客観的に整理しやすくなる。嫌われないため顔色をうかがうのでなく、本音を伝え合い現実を直視する。国から現場への“真の寄り添い”が期待される。

研究予算の不備、政府内で共有へ

現状、水産庁予算に、漁業者と科学者の対話のためのメニューはない。ただ、同庁や関係団体は昨年から、ズワイガニ漁業者と合宿形式で対話する「漁師のための水産資源交流プログラム(MREP、エムレップ)」を米国の成功事例を参照しつつ試行。こうした場づくりの予算を求める声は政府内外で増す。各地の漁業者や筆者自身を含む「水産未来サミット 国に現場の声を届けるプロジェクト(PJ)」が9月に農林水産省に届けた提言書でも、対話の場づくりの予算確保を訴えた。

提言では、水研機構6拠点でのスタッフの養成・外注や出張費用など年1億8000万円程度で、合宿形式の勉強会を開催可能と試算。また、年数千万~数億円を確保できれば、漁船に依頼する用船調査が可能で、データ収集・漁業者と科学者の対話機会の増加・漁業者の副収入確保を同時にできると見積もった。

今年、研究予算への増額要求は非常に少ない(本連載第1回に記載)が、手当てが必要だろう。同サミットPJと、農水省OBなどが構成するUMINEKOサステナビリティ研究所(札幌市)は、今年度70億円の水産資源研究予算に「140億円程度、最低100億円は必要」との見解で一致している。

政府内の問題意識も薄く

さらに来年度の水研機構の運営費交付金まで増額が限られると、人員削減を迫られるなど状況悪化すらあり得る。しかし、現状では、政府内で研究機関の危機が共有されているとは言い難い。農水省内では「スルメ枠の問題は研究予算の不足と関係ない」との声が強く、春先に研究予算増強を訴えていた議員からも「研究予算の確保は去年までより前進している」など、問題意識を欠いた発言が聞こえる。研究予算を増やしたくなくて故意にそう振る舞っているのでなく、研究予算の不足が具体的にどう問題なのか、本当に共有されていないのでは…というのが取材する限りの印象だ。

来年度の水研機構の運営費確保は最低限として、その後には同機構などの上層部に加えて研究現場からも、政府や国会議員に課題感を伝えるチャネルをつくり、改めて人員不足へてこを入れるよう求めたい。

[みなと新聞2025年12月9日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード