スルメイカの漁獲を将来も確保するため獲り控えをしつつ、目の前の漁業経営も守る方法論を前回考えた。今回のテーマは、海にどれだけの量のスルメを獲り残すべきかという「目標設定」。海洋環境が激変するいま、かつてのような高い資源量を目指し、漁獲枠(TAC)を厳しく絞るべきか、議論の余地はある。一方、いたずらに目標を下げれば、資源と漁業補助金を失うリスクが生じる。未来を見て客観的に議論する必要がある。

漁業補助金の大義失う

スルメイカには漁獲枠管理が合わないという漁業関係者は多い。枠の前提となる資源量予測が不確実なためだ。寿命が1年しかなく、脆弱(ぜいじゃく)な卵や仔魚がどれだけ生き残れるかその年の海洋環境によるので、資源量推定が大きく外れやすい。だが、産卵親魚が少ないと子世代の発生も少なくなりやすいと水産研究・教育機構などの研究は認める。十分に産卵させるには何らかの方法で親魚を獲り残す必要がある。

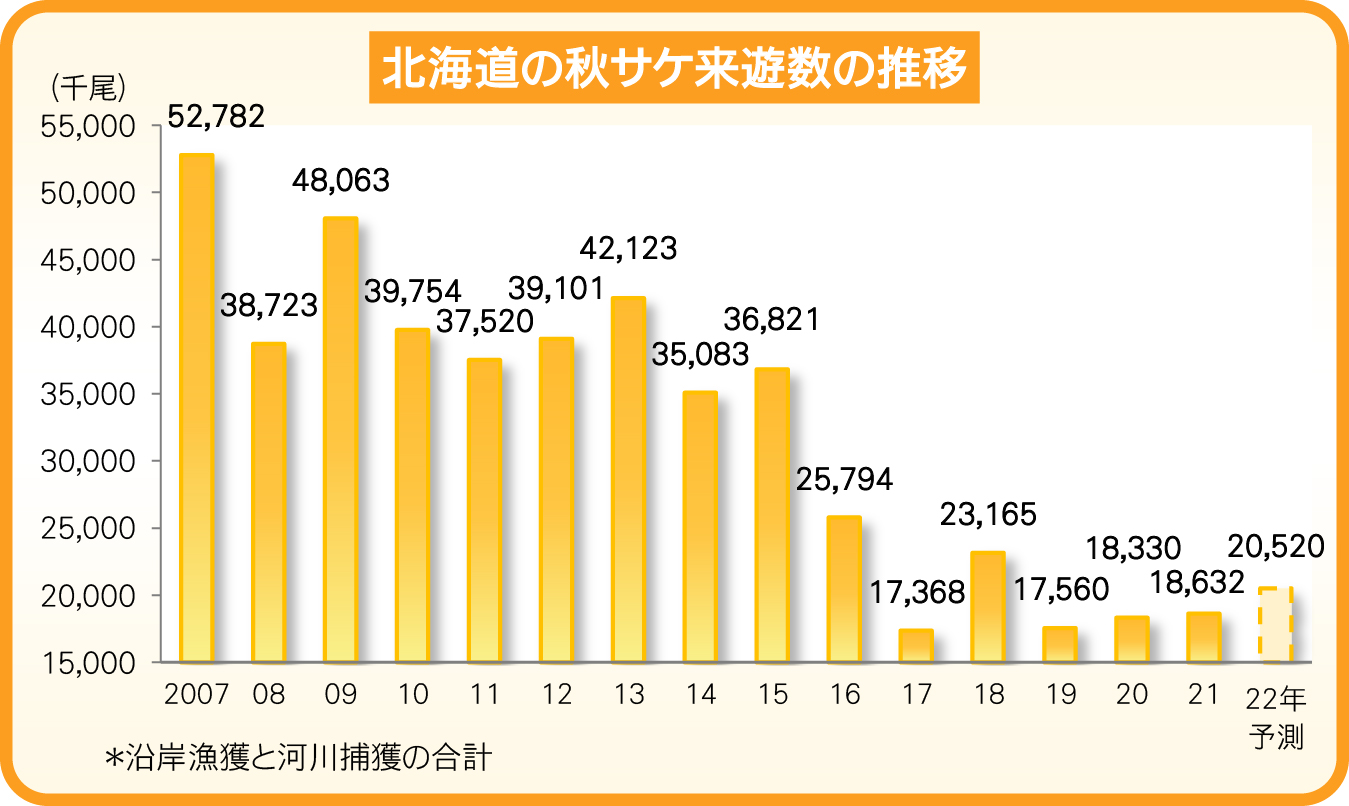

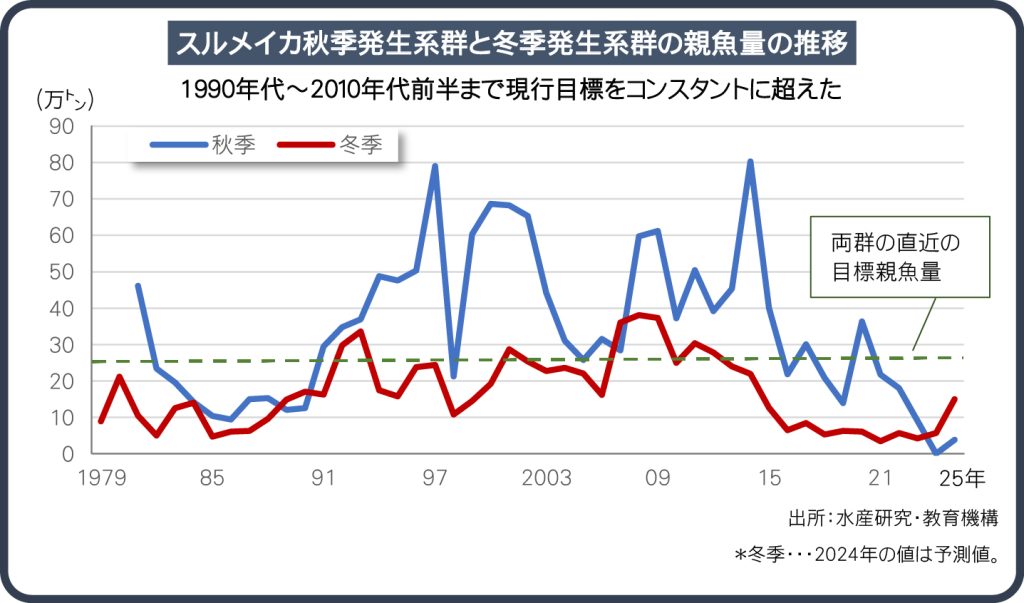

近年激減していたスルメの産卵は現状、回復途上にある。昨年末の親魚量推定は、冬生まれの個体群で15万トン。2024年漁期時点(5万7000トン)から改善した一方、目標値の25万5000トンより41%少ない。秋生まれの群は目標値25万5000トンながら、25年推定は3万9000トンと、観測史上最低にとどまる。

■ポイント③適切な目標設定

ただし、現在の目標が高すぎるのでは、という議論はあり得る。冬生まれのスルメについて、25万5000トンの親に産卵させる必要があるというのは、過去数十年のデータを基にした分析。近年だけで見ると子イカの生き残りが低調のため、今の海洋環境下で大量に産卵させても無駄では、という仮説が成り立つ。成育場や餌など環境面が不足し、せっかく生まれた卵や仔稚魚が漁獲サイズまで成長しきれなくなったのでは…という疑いだ。

現在の環境に合わせ、従来より少ない親イカだけを獲り残し、あとは獲ってしまう(漁獲枠をもっと緩くする)という戦略はあり得る。他方、いたずらに目標を下げるのは危険でもある。もっと回復できる可能性を諦めて低水準に資源を据え置くのは、漁獲の完全復活を放棄することを意味する。従前のような漁船数も水産業者数もインフラも必要なくなったと、業界は受け入れることになる。

安易な管理緩和は納税者に説明不能

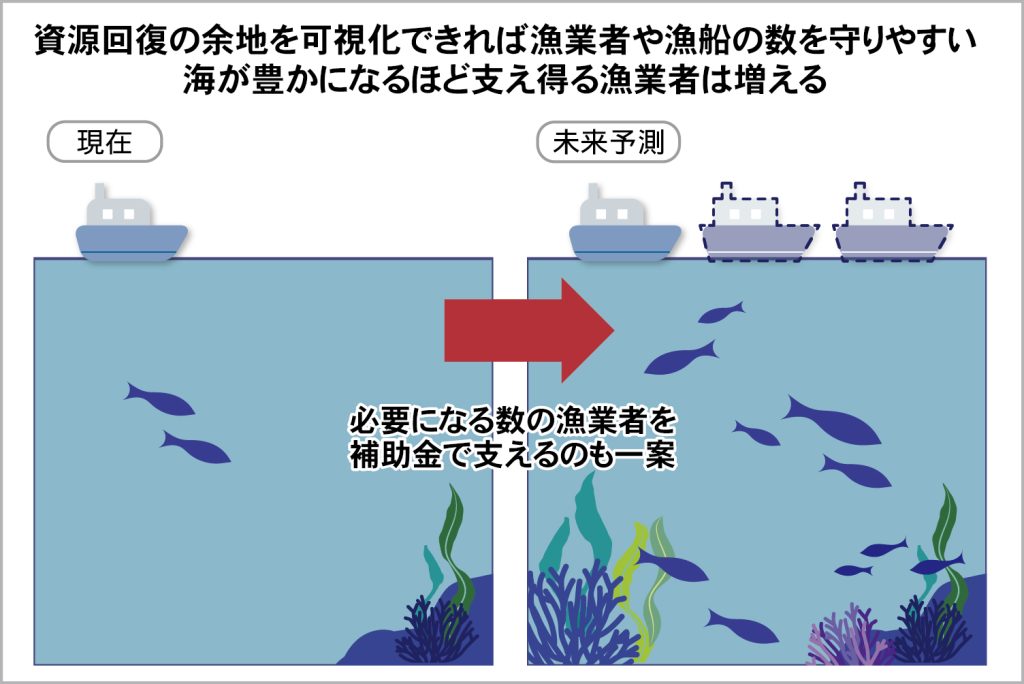

資源回復の目標を安易に下げることは、漁業者の数を守る意義を薄め、漁業補助金を減らしてもよいと宣言することに等しい。漁業補助金は、資源管理を行うことが前提となっているケースが多い。いわば、資源量が回復して獲れるようになるまで漁船や漁業者の数を守れるよう、納税者などから補助を受ける立て付けとなっている。

世界において日本の経済的優位性や国債の価値が揺らぐいま、従来の潤沢な漁業補助金をいつまで続けられるか不透明だ。仮に補助の額を確保できても、円安・物価高が進めば効果は相殺される。それでも現状、国内の漁業の大部分は減収補填(ほてん)や漁船更新などの補助金に依存。資源回復や安定的な食料供給の重要性を考えれば、水産業界として一定の補助を求めていく必要があるだろう。

JF全漁連は今年の年頭会見で、漁業者の高齢化や漁村地域での人口減少を見据え、「(漁業者が)減っていくのは確実。それを認めないわけではない」とし、「日本で漁業を残すには、いったい何人の漁業者や漁獲金額が必要か」「海のポテンシャルに合った人口は何人になるのか。方針をつくって国民の合意の下で進めることが必要」と国に求めた。こうした議論は近い将来、補助金の獲得にも響いてくる。

「資源にこれだけ回復ポテンシャルがあるから、これ以上の水準で漁船や漁業者の数、インフラを守る」という政治的な意思決定と、「そのためにこれだけ補助が必要」という説明責任が、納税者から求められる。

目標放棄から資源低迷に懸念

スルメ以外も環境注視を

減った資源の回復にも、国民から水産業へ支援を得るにも、どのような未来を目指すかという目標は重要。だが今年は、スルメの回復目標自体がなくなる可能性がある。国が14日に示した2026年漁期(4月~翌3月)の漁獲枠案は、前年比13%増の3万1200トン~2・5倍の6万8400トン。従来通りの目標で枠を算定すれば13%増だが、米国の類似種の管理策を転用すると2・5倍となる。漁業関係者の声は、より漁獲を制限されづらい転用版を求める声が主体。だが、転用版には資源回復の具体的な目標がないのだ。

漁獲枠は原則、将来世代の魚を最大限漁獲し続けるという目標と、その年時点で海にいる資源量の推定から、どれだけ獲り残せば十分な産卵を得られるかを計算する。ただ、スルメの資源量推定の外れやすさを考慮して米国のカナダマツイカ管理を参照した上で、目標を設定せず過去3年間の平均資源量が続く前提で、かつ過去最も漁獲が多かった年の漁獲圧(資源全体のうち漁獲される割合)を続けると計算すれば、2・5倍まで枠を増やせる。

短期的には多く漁獲が許されるが、この前提は資源を近年水準に据え置いてよい、最も獲れていた時期から漁獲圧も下げなくてよいという姿勢。資源回復を諦めた姿勢であり、資源と漁獲が史上最低水準に落ち込んだ過去3年の日本にそぐわない。枠を過大にしてしまい、資源の低迷を長引かせるリスクを生じる。

複数の研究者からは「米国であればリスクを計算して枠の拡大を議論するが、日本ではリスクの計算と公表がない」との指摘が届く。リスクを軽視して資源の低迷を長引かせるほど、スルメへの依存度が高いイカ釣や三陸の底引などの痛みは続くことになる。

スルメは26年漁期の暫定枠を定めつつ、27年漁期以降の漁獲枠運用方法を話し合う予定。この際に「今年の漁獲枠を緩くしたい」という短期目線に偏らず、長期目線を持つことが重要となる。卵や仔稚魚の成育環境がどの程度悪化しているか、具体的な要因は何で今後どの程度解消し得るのか―など、客観的・現実的に回復目標を立て、スルメを獲る周辺国全体に協調を求めるべきだろう。

回復余地の検討 藻場なども重要

資源の回復余地がどれだけあるかとの議論は、スルメに限るべきではない。環境要因は、場合によって人為的に対策し得るからだ。例えば、沿岸性の魚種の成育に重要な藻場の造成。造成すればどの魚種の回復余地がどれだけ高まる、資源を回復できるなら何人の漁業者を支えられる、藻場回復に協力する漁業者への補助金をここまで払う価値がある―といった前向きな議論はできる。例えば藻場が減った時期と、藻場に依存する魚種が減った時期の相関性を見るなど、方法が考え得る。

沿岸魚種の評価については現在、国や県の研究機関から人員不足との訴えが目立つが、各地の大学など外部研究機関との連携や、そのための予算獲得次第で早期の実行が可能ではないか。

資源をどこまで回復させ得るか、楽観に偏れば短期の漁獲枠が厳しくなりすぎ、悲観に偏れば長期で資源や補助金の大義を失う。資源保全を「漁獲規制につながる、邪魔」ではなく「水産の未来を守ること」と捉える視野を共有し、極力偏らず客観的に議論したい。

[みなと新聞2026年1月27日17時50分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/

+reC. (プラスレック)がよくわかる

資料を無料でお配りしています

資料ダウンロード