環境考慮や人員増強重要

国、自治体ともに研究者少なく

漁業現場と水産資源、両者に寄り添って漁獲の回復や水産業の再興を目指す本連載。2回目のテーマは初回に引き続き「科学への懸念にどう応えるか」だ。資源の増減や原因の科学分析に対し、漁業者が不安を隠しきれない今、水産資源の研究機関には、外部と連携して海洋環境のデータを採り入れる、そもそもの人員や設備を増強するなどの努力が必要と考えられる。

環境要因の影響

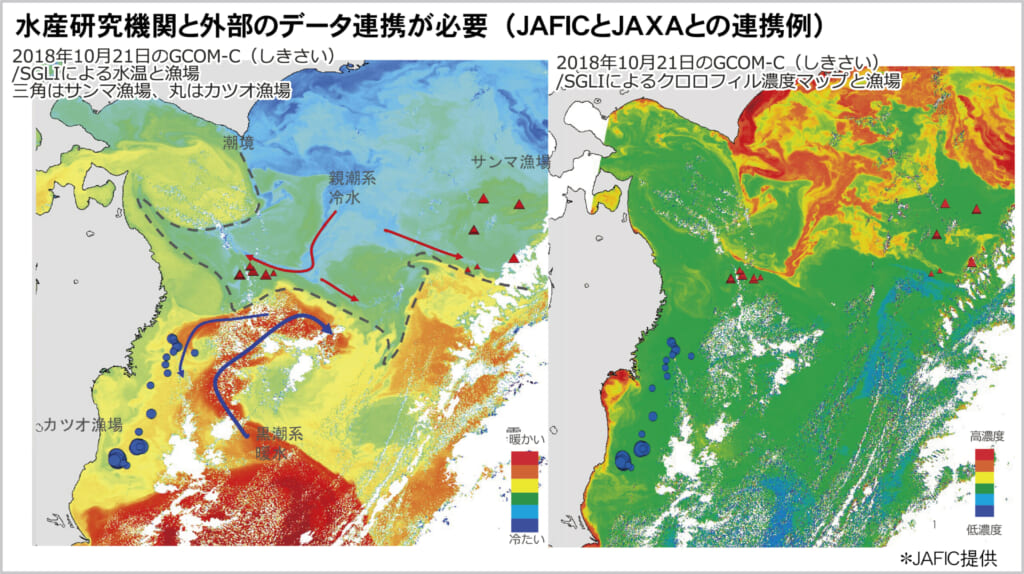

水産資源の増減は、水温や餌の量などの環境条件に影響されやすい。こうした環境データについては近年、漁船や漁具にセンサーを付けて自動収集する技術が発達。また人工衛星を通じて海面の温度やプランクトンの量を推定する宇宙航空研究開発機構(JAXA)など、水産以外の研究機関による技術革新も進む。資源の生息域となる藻場や干潟の減少などのデータも水産以外の機関が持つことが多い。水産資源の研究機関が外部から環境データの提供を受けやすくなれば「どのような環境だと、どの魚種が、どの程度増減しやすくなるのか」という評価・予測の確度が高まる。

実際、JAXAと漁業情報サービスセンター(JAFIC)など、水産系研究機関と外部のデータ連携の事例は現れつつある。こうした取り組みを今後も広げるため、誰からどの項目のデータを提供されれば資源評価が改善できるか、データの持ち主の権利や秘密を守るためどの程度までデータを隠すべきか、といった検討が大切になる。

調査研究の体制強化

6月の自民党水産部会では、長峯誠元部会長(参院・宮崎)がTAC(漁獲可能量)管理の遅れを指摘し、TACへの協力を漁業現場に求めている水産庁には「人手がどうなのか。担当者がほとんど一年中出張して現場に出向かなくてはいけない状況」とコメントし、担当部署の人員増を訴えた。研究機関でも同様に人員を増やし、「一時的に漁獲を制限することで、将来どれだけ資源や漁獲を回復できそう」というメリット面を周知できると、漁業管理への不安の緩和・協力機運につながるだろう。

加えて、資源評価の正確性を増すため、本来、漁船だけでなく調査船からのデータを増やす必要があるというのは前回の通り。また近年は、遊漁の資源への打撃を科学的に調査すべきという漁業者も多い。

だが現実として、研究のための人員も設備も足りていないようだ。水産研究・教育機構の研究者らからは「じっくり研究するより資源量を計算する作業や会議に多くの時間を充てざるを得なくなっている。現地関係者との交流機会も確保しづらい」など嘆きが絶えない。「TAC種を増やそうとしているのに機構の研究者数は増えていない。TAC種やそれを目指している魚種は責任がかなり重いので、研究者数も評価対象種数(現在192)くらいに増やせれば、柔軟な対応ができるのでは」「老朽化していく調査船の更新が一番の課題」との声もある。

日本周辺の資源評価対象種はここ数年で、50から192と約4倍に増えた。限られた人員とデータで解析をするため、新魚種の分析作業は「都道府県の研究機関への依存度が高い」(同機構の研究者)。ただ、複数の県からは「研究者が育っても異動で白紙に戻ってしまう。研究職とそうでない担当が入れ替わるためだ」という証言も聞かれる。こうした県では、研究者が必要に応じて研究機関に残り続けられつつ、かつ残ることで生じ得る弊害は防ぐ(例・研究者が現場と癒着した際のペナルティーなど)といった人事システムの設計が議題といえる。

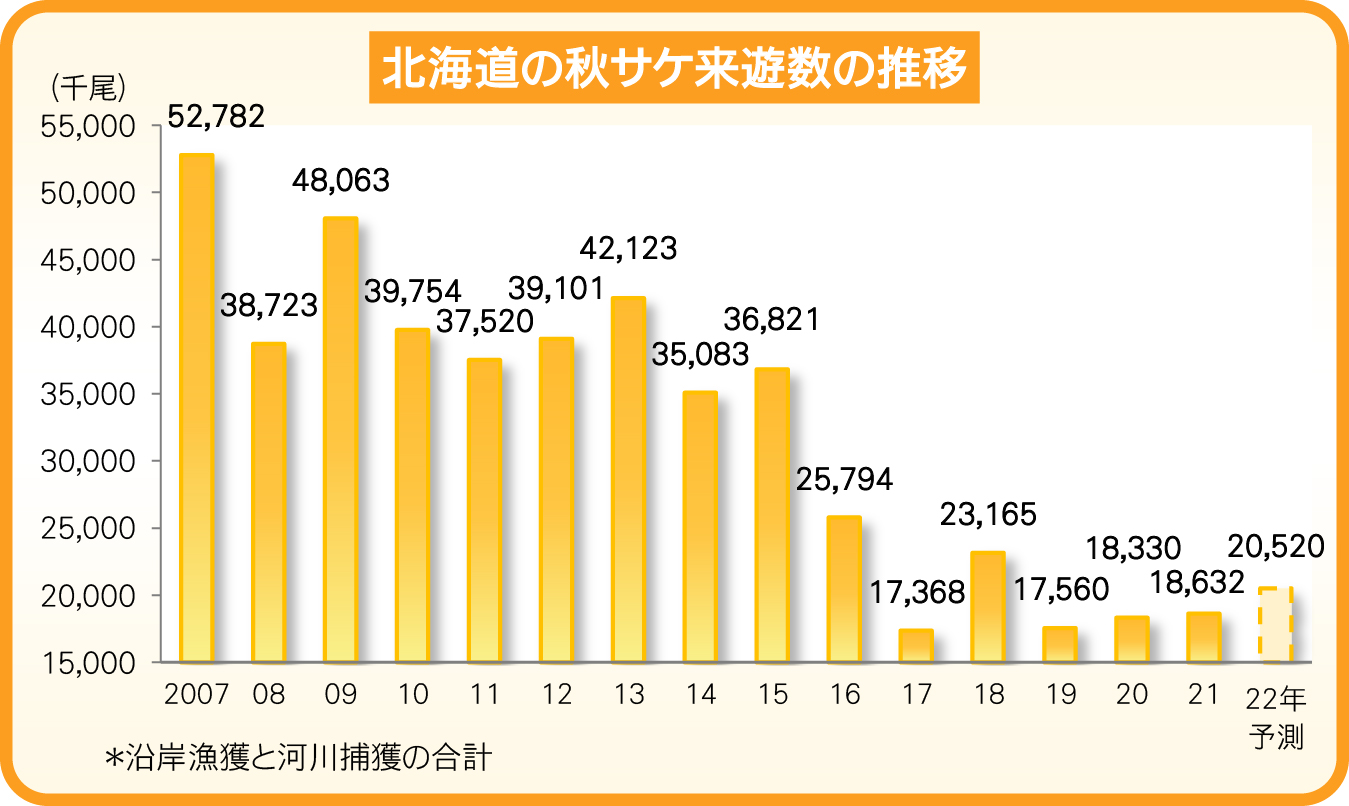

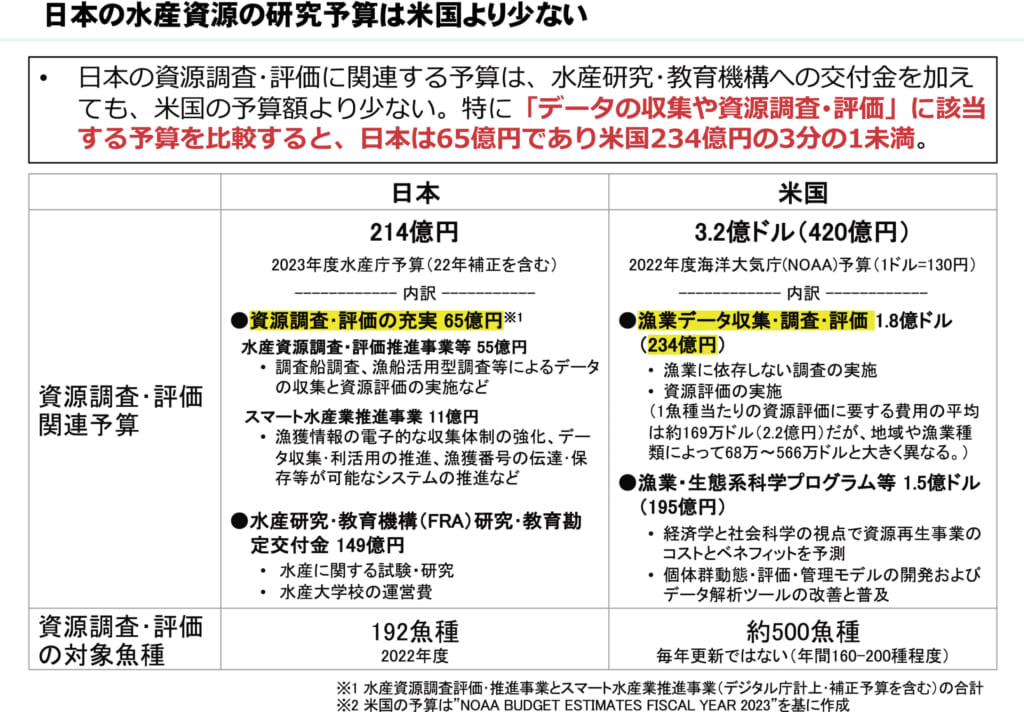

県レベルでも国レベルでも、研究者が育って定着する体制づくりが必要。ただ、日本の資源調査・評価予算は米国の3分の1程度。評価対象種は米国より6割ほど少ないとはいえ、米国での各魚種の評価更新は平均3年に1度程度だ。日本の研究者らが、漁業関係者から評価への厳しい指摘や要望を多く受け、かつ毎年の環境変動に合わせた迅速な対応を求められているという現状を考えると、与えられている待遇には酷な部分がある。研究者らの「有望な若手が水産研究から離職するケースが目立つ」という証言は、軽んじられるべきではないだろう。

[みなと新聞2023年7月12日18時20分配信]

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/